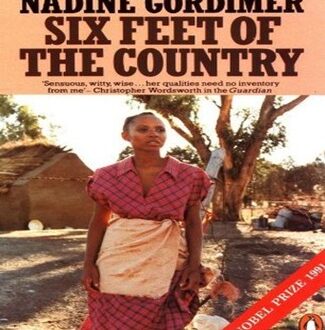

نادين غورديمير

ترجمة محمود الصباغ

استهلال

نادين غورديمر (1923 -2014) كاتبة وروائية من جنوب أفريقيا نالت جائزة نوبل للآداب في العام 1991. توصف بأنها “سيدة الأدب الأفريقي” في حين تصف نفسها بأنها “إفريقية بيضاء”. صدر لها نحو 15 رواية و 15 مجموعة قصصية وبعض الأعمال النقدية. وتتناول في أعمالها قضايا الفصل العنصري والمنفى والاغتراب. وكانت عضواً قيادياً بارزاً في المؤتمر الوطني الإفريقي ومن الأصدقاء المقربين من نيلسون مانديلا. منعت أعمالها من التداول في جنوب إفريقيا في فترة الحكم العنصري للبلاد.

نشرت قصة “ست أقدام بحجم قبر Six Feet of the Country ” في العام 1956 ضمن مجموعة تحمل الاسم ذاته وتضم سبع قصص قصيرة، وتتحدث عن وفاة مواطن أفريقي من روديسيا (حالياً زيمبابوي) يدخل بطريقة غير شرعية إلى اتحاد جنوب أفريقيا بحثاً عن العمل، فيموت في مزرعة رجل أبيض يعمل أخوه فيها، وعندما تحاول عائلته دفنه، وبسبب من سوء الإدارة البيضاء في تنظيم شؤون المواطنين السود يحصلون على جثة أخرى، ورغم محاولاتهم الحثيثة فيما بعد لاستعادة جثة الشاب إلا أنهم لن يفلحوا، رغم المبلغ الباهظ الذي دفعوه مقابل ذلك، وهكذا تخسر العائلة النقود والابن الميت.. ويبقى مكانه غير معروف وقبره مجهول .. مجرد رقم بلا هوية.. أو ربما لا يوجد له قبر، فقد يكون اختفى في مخابر التشريح الجامعية حيث تحول جسده إلى مجرد عينات تدريسية.. هكذا بكل بساطة لا يستطيع المواطن الأصلي أن يحصل ولو على مساحة صغيرة لا تتجاوز المترين كي يستريح فيها جسده في رحلة الحياة الأخيرة.

تنتقل لنا أحداث القصة من خلال الراوي ” الأبيض” الذي لا تعرف اسمه، ويستخدم في معظم لحظات السرد ضمير المتكلم “المفرد غالباً” مما يوحي بطريقة ما مشاركته في الأحداث أو في صنعها. تبني القصة معمارها الدرامي في سياق نظام الفصل العنصري ” الأبارتيد”؛ ويقصد به شكل الحكم السياسي في اتحاد جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 1948 و 1991. فتطرح بعض الأمثلة عن حالات الاضطهاد والظلم ذات الدوافع العنصرية، وتستخدم غورديمر، فشل أحد أنماط مؤسسة الزواج “البيضاء” يربط شخصيتين رئيسيتين في القصة للتدليل على فشل المجتمع في تحقيق المساواة عبر الانفصال الجسدي والعقلية. وهذا يقودنا إلى التعرف على المستويات الدرامية العديدة في القصة مثل الفصل العنصري/ العرقي وهو المستوى الأساسي، ثم العلاقة الزوجية الفاشلة بين زوجين بيض، ثم المستوى الجندري والعلاقة الذكورية المهيمنة والرؤية الدونية للزوجة حين يلمح الراوي في بداية القصة إلى انفصاله “غير الرسمي” عن زوجته حين يؤكد أنه يزور مزرعتهما في المساء فقط؛ وفي عطلة نهاية الأسبوع، كما يلمح إلى تفوقه الذكوري بإصراره على أنه وزوجته ليسا مزارعين حقيقيين “ولا حتى زوجته”؛ وهذا يعني بطريقة لا واعية نظرته المحافظة لها واعتقاده بتفوقه؛ ولعل هذا الخلل يمثل المأزق الوجودي الجوهري للحالة الاستعارية في جنوب أفريقيا في تلك الفترة.. وكما يظهر يبدو لنا الراوي وكأنه ينقل لنا الأحداث كما حدثت بالفعل، ولكن بلسان وعقل وتأويل أبيض استعماري عنصري متعالي ( كما هو حال نظرة وفكر وتأويل الاستعمار للعالم) حيث لا يمكن أن تنشأ في أي سياق استعماري علاقات مساواة متكافئة حتى بين المستعمِرين أنفسهم.. وتظهر علامة سيطرته حين يكتشف جثة شقيق بتروس خادمه فيعتبر نفسه بأنه الشخص الوحيد القادر على تسوية المسألة.

تقول غورديمر في أحد حواراتها: “هناك بصمات خفية في ذاكرتي ترغمني على كتابة هذا النوع من الروايات حيث لا أنسى هجوم الشرطة على مربيتي السوداء بتهمة مشروبات كحولية، وأيضاً عدم السماح للسود بدخول المكتبة العامة، فماذا تراني أكتب وأنا أرى الجرائم تنهمر أمامي في الطرقات”. وهكذا سوف نرى التوترات التي يذكرها الضيوف في بداية القصة ذات صلة بالفصل العنصري وآليات الهيمنة العرقية العنيفة الناتجة عنه؛ ومع هذا يعتقد الراوي أنه وزوجته أقاموا علاقة جديدة وأفضل مع المواطنين السود، لا سيما الذين يعملون لديهم. ويمكن فهم ذلك ضمن العلاقة بين الطرفين “البيض والسود” وتأثير الاستعمار في تلك العلاقة حين يجبر السكان الأصليون على هجر عاداتهم وتقاليدهم ولغلاتهم وأديانهم وتبني الجلب الاستعماري الأوروبي “الأبيض” ضمن مفردات رمزية مميزة مثل الصمت والخوف والعنصرية والنفاق وذلك من بين أمور عدة.

وبذلك تكون القصة عن حادثة “سوداء” يرويها شخص “أبيض”، وفي الواقع نكاد لا نرى أو نلمس علاقة حقيقية بين السود والبيض؛ بل إن العلاقة الوحيدة في القصة هي حكاية عائلة بيضاء وعمالها السود، الذين كانوا يقومون بالطهي، التنظيف والبستنة، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لدخول السود إلى اللون الأبيض منازل الناس، ويقع السرد الأساسي للقصة ضمن مساحة “بيضاء” أي في منزل ومزرعة الزوجين البيض؛ أما السود (رجال ونساء وحتى أطفال) فهم من يقومون ببقية الأعمال من طبخ وتنظيف وبستنة .. إلخ. ويشير هذا إلى أن نادين غورديمر التي تدافع عن السود وضد الفصل العنصري ومشاركتها السياسية والاجتماعية ضد نظام الأبارتيد، لا تزال شخصاً أبيض، بريطانية، تنتمي للفئة التي استعمرت البلد. ويظهر هذا واضحاً أكثر في التأكيد على القوة “الموضوعية” التي تتحكم في العلاقة بين البيض والسود، وكيف لا يستطيع السود حتى وإن كانوا هم الأكثرية في فرض رأيهم أو طريقة تفكيرهم أو أسلوبهم في حل المشاكل؛ بل يحتاج الأمر إلى تدخل الرجل الأيض، هذه الفطرة تطرحها غورديمر بشكل صريح في النص. فالرجل الأبيض هو الوحيد القادر على التحدث مع السلطات والتفاوض معها من أجل استعادة الجثة أو النقود، فضلاً عن اتساع الهوة الثقافية بين الطرفين، فالزوج لا يستطيع أن يفهم كيف ينطوي دفن جثة فتى صغير على تلك الدرجة من الأهمية بحيث يحضر الأب من بلد بعيد (روديسيا) لدفنه وطيف يستغني الجميع عن مدخراتهم من أجل دفن الجثة بطريقة لائقة وفي قبر معروف.. كل هذا غير مفهوم للزوج ولا حتى لزوجته -حسب زعمه- فهؤلاء “الشياطين الفقراء” كما يدعوهم يتخلون عن المال من أجل “ميتة لائقة”، بينما هو يرى في الموت مجرد خسارة نهائية غير قابلة للتعويض وبالتالي لا داعٍ لأن تنطوي عليه أي تكلفة إضافية.

يظهر “الصمت” كإحدى المفردات القوية في العلاقة بين الطرفين -السود والبيض- فالشغيلة السود لا صوت لهم، لا يظهر سوى صوت واحد منهم، بيتروس، حتى في أشد حالات الدفاع عن النفس لا نسمع صوتهم، حين يعرف الزوج أنهم أخفوا عليه خبر الوجود غير الشرعي لشقيق بيتروس، يصمتون تماماً، فتلك المرأة تجيب عن سبب موت الفتى ببعض الإشارات من يديها دون أن تتفوه بحرف واحد، وحتى بيتروس يطول جوابه ولا يتكلم من تلقاء نفسه إلا بعد أن يطلب منه “الزعيم” تقديم التوضيحات المطلوبة، يقدم لنا الراوي أسماء بعضهم لكن لا نسمع صوتهم أبداً ويزيد من سخرية هذا الواقع أن جميع أسماء السود هي أسماء أوروبية “مسيحية”.( ألبرت، فرانز، بيتروس، دورا، جاكوب)، ويبدو أن امتلاك بيتروس لصوت “تمثيلي” باسم السود هو اختيار قصدي من غورديمر كوسيلة متاحة للدفاع عن قضايا السود، واستخدمت الكاتبة شخصية بيتروس لهذا الغرض باعتباره يمثل الصورة الأوضح والأكثر نضوجاً للتعبير عن غضب وخيبة أمل السكان الأصليين من الاستعمار غير المبالي بمشاكلهم وهمومهم، بل يعتبرهم “موضوعات” طارئة بلا قيمة تذكر سوى حامته لهم كقوة أعمل في مطارح يستنكف الرجل الأبيض العمل فيها.

فحتى الخطأ الذي ارتكبته السلطات بتسليمهم الجثة الخطأ، تم الاعتذار عنه بصفته “إجراء” خاطئ ولس بصفته “إهمال” تسبب في آلام معينة، ولعل السلطات تعلم أن الجثة المسلمة ليست جثة شقيق بيتروس بل ربما تعود لمهاجر آخر، وهذا يدل على عدم قيمة “حياة” و “موت” الآخر الأسود، وسوف يكون عدم الاهتمام مضاعفاً حين يمارس على مهاجرين جاؤوا للبحث عن حياة أفضل. لم تمانع السلطات البيضاء في إعطائهم جثة أخرى وأعطتهم أحد المهاجرين الآخرين، الذي لم يكن شقيق بيتروس، ولم يهتموا حتى برأي بيتروس ووالده، الذي جاء من بلاده ليتمكن من دفن ابنه، وهنا ندرك أهمية السود للبيض، فهم لا يعتبرون هباءً، وسيفعلون أي شيء لإبقائهم صامتين.

وسوف تكون “الهوية” إحدى مفردات، بالأحرى موضوعات العلاقة بين السود والبيض في نظام الفصل العنصري. وهي مفردة شديدة الوضوح في القصة

يشعر العامل الأسود بأنه عالق بين عالمين، فهو يعمل لصاحب الرجل الأبيض، لكنه مرتبط بمجتمعه وعائلته، منهم من هو قريب ومنهم من هو بعيد، وتعكس القصة نفاق المجتمع بنبرة تهكمية، حين تبرز التمايز بين العرقين بصفته جزءً من أمن البلد ورفاهية الجميع، في حين يستخدم، في الواقع، للحفاظ على سلطة الأقلية البيضاء، ألم يقل بيتروس بأن الرجل الأبيض يمكنه فعل أي شيء لو أراد، وإن لم يفعل شيئاً فلأنه لا يريد وليس لأنه لا يستطيع.

يتم التعبير عن قوة وسلطة البيض من خلال “انفصال” العائلات، إذ يتعين على الرجال السود الابتعاد عن أسرهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وعن بلدهم ولغتهم، سواء بهجرة غير شرعية أو بالسير وراء أسيادهم البيض أرباب العمل وأصحاب المزارع والمناجم وغيرها، من أجل العمل وكسب المال بطريقة ما.

كان الفتى شقيق بيتروس مهاجراً غير شرعي أتى ليعمل في “فردوس” الرفاهية كما كان يطلق، تضليلاً، على جوهانسبرغ، وهو ليس وحده من قام بذلك فالعديد من أبناء العائلات اضطروا للسير أكثر من ألف كيلومتر بحثاً عن العمل وعن تلك “الجنة” في مدينة الذهب.

………

ستة أقدام بحجم قبر

1

لم نخلق، زوجتي وأنا، كمزارعين حقيقيين -وفي الحقيقة لم تكن ليريس كذلك أيضاً. وأعتقد أن الهدف من شرائنا هذا المكان، على بعد حوالي 15 كلم من جوهانسبرغ عند إحدى الطرق الرئيسية، كان لنغير شيئاً ما في أنفسنا؛ مشاعر عدم الارتياح سوف تجعل أي شخص يعيش حالة زواج غير مستقر مثل زواجنا يتقلب بكل غير مريح. تدفعك الرغبة والتوق إلى الحصول على الهدوء والسكينة.. صمت عميق ومرضٍ في خضم العلاقة الزوجية. وفي حالتنا، لم تنجح المزرعة، بلا ريب، بتأمين هذا الهدوء العميق المنشود وتلك السكينة المطلوبة؛ بيد أنها حققت لنا أشياء غير متوقعة وغير منطقية. غرقت ليريس في إدارة شؤون المزرعة بجدية كتلك التي يمكن أن يحظى بها كاتب مسرحي؛ وهي التي اعتقدت أنها ستمضي تقاعدها في هذه المزرعة وتعيش لمدة شهر أو شهرين في حزن يشبه حزن أبطال قصص أنطون تشيخوف، ثم تترك المكان للخدم لتحاول من جديد نيل دور رغبت به لتصبح الممثلة التي تود أن تكون. ولو لم تكن كذلك؛ لكنت تخليت عنها منذ أمد طويل. لقد أصبحت يداها، من شدة انهماكها بأعمال المزرعة، صلبتين مثل وسادات الكلب، وأذكر كم كانت أصبع كفيها صغيرة وسلسة وتعتني بهما جيداً؛ لم تكن من النوع الذي يضع الطلاء الأحمر وخواتم الماس.

لا أتواجد بطبيعة الحال في المزرعة إلا عند المساء وفي عطلة نهاية الأسبوع. فأنا أعمل شريكاً في مكتب وكالة سفر فاخرة وأعمالها مزدهرة؛ على الأقل يجب أن تكون مزدهرة لتستطيع، كما أخبر ليريس كل مرة، لتحمل تكاليف المزرعة. ومع ذلك، ورغم علمي بصعوبة، بل ربما استحالة، تنظيم النفقات على ميزانيتنا، ورغم شعوري بالغثيان من رائحة الطيور الحلوة التي تربيها ليريس، حتى أنني أتجنب العبور بجوار وكناتها.. رغم كل هذا؛ تبدو لي المزرعة جميلة بطريقة كدت أنساها تقريباً – خاصة في صباح أيام الأحد عندما أستيقظ وأخرج إلى الحقل ولا أرى أشجار النخيل وبركة السمك وحمام الطيور الحجري المقلد في الضواحي ولكن البط الأبيض على السد، حقل البرسيم الرائع اللامع مثل عشب مصفف على النوافذ، الثور الصغير ممتلئ الجسم، ذو العيون اللئيمة، الضجر والشهوان، تلعق وجهه بحنان إحدى سيداته؛ ومن بين كل هذا تخرج ليريس بشعر غير ممشط تحمل بيدها عصا تقطر منها مطهّر الماشية. ستقف برهة ثم تنظر بحلم للحظة، بالطريقة ذاتها التي كانت تتظاهر بتأديتها أحياناً في تلك المسرحيات؛ ثم تقول: “سيتزاوجان غداً.. هذا يومهما الثاني معاً. انظر كيف تظهر حبها لصغيري نابليون”.

لذا عندما يأتي البعض لرؤيتنا بعد ظهر يوم الأحد، ليس بعيداً أن أسمع نفسي أقول وأنا أسكب المشروبات، “عندما أعود إلى المنزل من المدينة كل يوم، مروراً بتلك الصفوف من منازل الضواحي، أتساءل كيف صمدنا إلى هذا الحد هنا، وكيف تحملنا كل هذا. هل ترغبون في النظر حولكم”؟. ثم اصطحب فتاة جميلة وزوجها الشاب اللذان يتعثران على ضفة نهرنا، والفتاة تلتقط جواربها بشيء من الحذر وتخطو فوق روث البقر الذي يطن بالذباب الأخضر اللامع بينما تقول ” توترات المدينة الملعونة. وأنتم قريبون بما يكفي للوصول إلى المدينة لحضور عرض أيضاً! أعتقد أنه أمر رائع. لماذا، لديكم الخياران! “

وللحظة أقبل هذا النصر كما لو كنت قد نجحت من تحقيقه؛ الشيء المستحيل الذي حاولت نيله طيلة حياتي – تماماً كما لو أن الحقيقة تتجسد في القول: يمكنك الحصول عليه “بكلا الخيارين”، بدلاً من أن تجد نفسك لا تمتلك أي منهما، بل تسلك طريقاً ثالثة لم تكن مستعداً لها على الإطلاق.

ولكن حتى في أكثر لحظاتنا عقلانية، عندما أجد حماسات ليريس الأرضية مزعجة تماماً كما وجدت ذات مرة حماساتها التمثيلية المسرحية، ونجد ما تسميه «غيرتي» من قدرتها على الحماس دليلاً كبيراً على عجزي كشريك لها كما كان الأمر من قبل، نعتقد أننا نجونا بصدق على الأقل من تلك التوترات الخاصة بالمدينة التي يتحدث عنها زوارنا.

عندما يتحدث سكان جوهانسبرغ عن “التوتر”، فإنهم لا يقصدون الناس المسرعين في الشوارع المزدحمة، أو الصراع من أجل المال، أو الطابع التنافسي العام لحياة المدينة. بل يقصدون البنادق تحت وسائد الرجال البيض والقضبان الحديدية على نوافذ الرجال البيض. إنهم يقصدون تلك اللحظات الغريبة على أرصفة المدينة عندما لا يتنحى رجل أسود جانباً من أجل رجل أبيض.

في الريف، حتى لو كنت على بعد عدة كيلومترات عن المدينة، فالحياة أفضل من ذلك. في الريف هناك بقايا باقية ما زالت مستمرة من المرحلة ما قبل الانتقالية؛ علاقتنا مع السود علاقة شبه إقطاعية؛ من المفترض أنها علاقة عفا عليه الزمن، وربما هذا خطأ، لكنها هكذا على كل حال، أكثر راحة على الإطلاق. فنحن هنا في الريف ليس لدينا قضبان حديدية على نوافذنا ضد السرقة ولا بنادق تحت وسائدنا. وفتيان مزرعة ليريس لديهم زوجاتهم وأطفالهم الذين يعيشون معهم على الأرض. يخمرون البيرة الحامضة دون خوف من مداهمات الشرطة. في الواقع، لطالما كنا نفخر، إلى حد ما، بأن هؤلاء الشياطين الفقراء ليس لديهم الكثير ليخشوه، كونهم معنا؛ حتى أن ليريس تراقب أطفالهم، بكل كفاءة تصدر عن امرأة لم تنجب طفلاً في حياتها من قبل، وهي بالتأكيد تعالجهم جميعاً -الأطفال والبالغين- مثل الرضع كلما مرضوا.

ولهذا لم نفاجئ إلى حد ما حين أتى، ذات ليلة في الشتاء الماضي، الصبي ألبرت يطرق نافذتنا بعد فترة طويلة من ذهابنا للنوم. لم أكن يومها نائماً في سريرنا؛ بل في غرفة الملابس الصغيرة المجاورة، لأن ليريس أزعجتني ولم أرغب وضع نفسي بموقف من يتلطف لها ببساطة بسبب رائحة بودرة “الطلق” اللطيفة على بشرتها بعد استحمامها.

هرعت ليريس توقظني وهي تقول: “أتى ألبرت ويقول إن أحد الأولاد مريض للغاية. أرى من المناسب لو تنزل وترى ما الأمر، لن يوقظنا في مثل هذه الساعة المتأخرة من أجل لا شيء. “

-كم الساعة؟

-ماذا سيفرق الأمر لو عرفت؟

هكذا هي ليريس تبدو منطقية إلى حد الجنون.

نهضت من فراشي مرتبكاً بعض الشيء وهي ترمقني بحدة -كم أشعر بغبائي عندما لا أنام معها في سريرها!. كم تشعر بالإهانة حين تدرك عدم رغبتي فيها، وقد بت أعلم هذا، على كل حال، من خلال أسلوبها بعدم النظر نحوي أثناء حديثها معي على الإفطار في اليوم التالي.

خرجت من غرفة الملابس الصغيرة المجاورة وما زال النعاس يصرعني، ومصيت مع ألبرت على ضوء المشعل وسألته :”من هو المريض؟ ابن من؟

-إنه مريض جداً. مريض جداً، يا “زعيم”*.

-نعم.. نعم.. ولكن من؟ من هو؟ هل “فرانز”.. ثم تذكرت أن فرانز كان يعاني الأسبوع الماضي من نولة سعال شديد.

لم ينبس ألبرت ببنت شفة؛ وكان يشير وهو يدلني على الطريق فوق العشب الجاف باتجاه مكان الطفل المريض. ومرت لحظة سقط فيها الضوء على ودهه الذي كان مغموراً بملامح الإحراج الشديد، فسألته: “ما بك يا البرت؟ ما الأمر؛ أجبني” فأخفض رأسه تحت الضوء وقال: لست أنا السبب يا “زعيم” لست أنا، لا أعرف شيئاً سوى أن بيتروس طلب مني إحضارك وأقول لك ما قلت”

شعرت بغضب يجتاحني، فأسرعتُ معه باتجاه الأكواخ؛ وهناك، كان شاباً مستلقياً على سرير بيتروس الحديدي المستند على ركائز من الطوب كان شاباً ميتاً. كان الشاب ميتاً ولا يزال جسمه دافئاً وتتلألأ على جبهته قطرات عرق خفيفة وباردة وقد التف حوله الأولاد صامتين وعير متعاونين؛ كما يفعلون عادةً في المطبخ حين تكتشف أن أحدهم كسر أحد أطباق الطعام، وكانت زوجة أحدهم تتسكع في الظل ويداها ملفوفتان وملتصقتان تحت مئزرتها.

تلك أول مرة أرى فيها رجلاً ميتاً منذ الحرب، لكن هذا المنظر أمامي الآن كان مختلفاً تماماً. وقد لفني شعور بالغرابة مثل الآخرين.. غريب وعديم الفائدة

-ماذا حدث؟ ما الأمر؟

ربتت المرأة على صدرها وهزت رأسها كأنها تشير لي إلى أن الفتى ربما عانى من صعوبة وآلام في التنفس مما تسبب بموته. لا بد أنه مات إذن بسبب التهاب رئوي.. هكذا تكهنت وأنا التفت إلى بيتروس وأساله

-من يكون هذا الغلام يا بيتروس! وماذا يعمل هنا. وقد لمحت من خلال ضوء الشمعة الموضوعة على الأرض أنه كان يبكي، فخرجت من الكوخ وتبعني إلى الخارج، وقفنا في الظلام، وبقيت صامتاً بانتظار أن يتحدث ويفسر الأمرة، ولما طال انتظاري بادرته بالقول

– هيا يا بيتروس، أخبرني ما الأمر، ما قصة هذا الفتى ومن يكون؟ هل هو صديقك؟

-إنه أخي يا “زعيم”.. شقيقي جاء من “روديسيا” يبحث عن عمل

2

لم يكن وقع الخبر سهلاً علينا، فقد أذهلتنا، ليريس وأنا، القصة بعض الشيء.

كان الفتى الميت شقيق بيتروس، صبياً صغيراً، هبط علينا من روديسيا للبحث عن عمل في جوهانسبرغ، ويبدو أنه تعرض للبرد بسبب نومه على الطرقات في الهواء الطلق أثناء رحلته، وما إن وصل إلى كوخ بيتروس، قبل ثلاثة أيام كما فهمنا، حتى أخذ منه المرض ما أخذ، فلم يتحمل ومات، وقد امتنع أولادنا عن طلب المساعدة منا خوفاً، فهم يعلمون عدم ترحيبنا بمثل هذه الأمور، لا نحبذ أن يحدث هذا إذ يمنع القانون دخول سكان روديسيا الأصليين إلى الاتحاد دون تصريح؛ ومن الواضح أن الشاب الميت كان مهاجراً غير شرعي. لا شك في أن أولادنا قد نجحوا في إدارة الأمر برمته بنجاح عدة مرات من قبل؛ ولا بد أن العديد من أقاربهم ساروا ما يزيد عن ألف كيلومتر هرباً من الفقر إلى جنة الرفاهية والثراء** ومداهمات الشرطة وبلدات أحياء السود الفقيرة التي تدعى إيغولي***، مدينة الذهب -اسم جوهانسبرغ بلغة البانتو.

عادة ما كانت تتم الأمور بهذه الطريقة، يحضر أحدهم من روديسيا فيعبر الحدود بشكل غير شرعي؛ ثم يختبأ في إحدى المزارع، مثلما حصل معنا تماماً، ويبقى متخفياً حتى يعثر له أحدهم على عمل عند شخص لا يمانع من المخاطرة في توظيف مهاجر غير شرعي لم يتلوث بطباع المدينة. وهذا ما حصل هذا الفتى الذي لم يقم بعد الآن فقط.

بادرتني ليريس في صباح اليوم التالي بسؤال فيما لو كنت أعتقد بأنه كان يتوجب عليهم إخبارنا بقصة شقيق بيتروس وقصة مرضه.. ربما كان عليهم إخبارنا بمرضه على الأقل، أليس هذا ما تفكر فيه؟.

عندما تصبح ليريس متحمسة لأمر ما، يصبح طبعها حاداً بعض الشيء، فتقف في وسط الغرفة بطريقة كما لو أنها على وشك السفر في رحلة ما وتبدأ تنظر نحو الأشياء المألوفة من حولها، كما يفعل معظم الناس، كأنها لم ترها من قبل.

لفت نظري، في وقت سابق، حين لاحظت كيف يظهر عليها بعض مظاهر الاستياء والتأثر حين يكون بيتروس موجود معنا في المطبخ.

على أي حال، لا أملك الوقت أو المزاج حقاً بعد الآن للدخول معها في كل تفاصيل حياتنا التي أعرف أن ليريس ترغب في الخوض فيها.. اعرف ذلك من نظرات عيونها القلقة حينما تبدو شبه مغمضة من شدة ضغطها عليهما. إنها من ذلك النوع من النساء اللواتي لا يمانعن الظهور كنساء عاديات أو غريبات؛ وأفترض أنها لن تهتم حتى إذا كانت تعلم كيف تبدو غريبة الأطوار عندما يكون وجهها بأكمله مشوهاً بالشك والريبة.

قلت لها في ذلك الصباح: ” أعتقد أن الأمر برمته يشير إلى أنني سأكون الشخص الذي سيتعين عليه القيام بكل الأعمال القذرة”.

كانت لا تزال تحدق في وجهي، وتمتحنني بتلك العيون..

يا إلهي، لن ينجح معها الأمر هذه المرة، هذا مضيعة للوقت لو تعلم. قلت لها بهدوء: “سوف أضطر لإخطار السلطات الصحية.. فهم لن يكتفوا بأخذه ودفنه فقط، ونحن ما زلنا لا نعرف سبب وفاته”

ظلت واقفة هناك بمكانها ببساطة، كما لو أنها قد استسلمت، وتوقفت عن رؤيتي تماماً. ولا أعلم متى كنت على تلك الدرجة من الغضب والانزعاج.

-لعله مات بمرض معد.. الله أعلم.. علينا أن نعرف، لكنها لم تجب. ولما بقيت صامتة تركتها وخرجت فلست من النوع المولع بالحديث مع نفسه. وفي الخارج صرخت بأحد الأولاد لفتح المرآب وتجهيز السيارة لجولتي الصباحية إلى المدينة.

3

ومثلما توقعت، تبين لي أن الأمر ليس سهلاً أو بسيطاً البتة؛ بل تحول برمته إلى مشكلة كبيرة. كان علي إخطار الشرطة بالإضافة إلى السلطات الصحية، والإجابة على الكثير من الأسئلة المملة: كيف لم أعلم بوجود الصبي؟ إذا لم أكن أشرف على أكواخ السكان الأصليين الذين يعملون في مزرعتي، كيف لم أنتبه طوال الوقت إلى أعمال الهجرة غير الشرعية؟ إلخ.. إلخ من هذه الأسئلة. وعندما انفعلت وقلت طالما إن السكان الأصليين يقومون بأشغالهم على أكمل وجه، فليس من حقي أو من شأني، كما أعتقد، حشر أنفي حيث لا يضع الراقي أنفه في شؤون حياتهم الخاصة، ابتسم لي الرقيب الخشن والبليد، ابتسامة مليئة بالازدراء والبهجة لغبائي ورمقني بواحدة من تلك النظرات التي لا تنبع من أي عملية تفكير دماغية؛ بل من تلك القدرة الشائعة لجميع الذين تسيطر عليهم نظرية السيادة العرقية..

تلك النظرة الممزوجة باليقين الغبي الجنوني.

ثم كان علي أن أشرح لبيتروس لماذا اضطرت السلطات الصحية أخذ الجثة للقيام بإجراءات الفحص للتعرف على سبب الوفاة، ولكن بالله عليكم ما هو هذا الفحص الطبي بعد الوفاة؟.

وبعد بضعة أيام، اتصلت هاتفياً بوزارة الصحة لمعرفة النتيجة فقيل إن سبب الوفاة، كما اعتقدنا، هو الالتهاب الرئوي، وأنه تم التخلص من الجثة بشكل مناسب.

خرجت إلى حيث كان بيتروس يخلط الطعام للطيور وأخبرته أن كل شيء على ما يرام، لن تكون هناك مشكلة؛ مات شقيقه من هذا الألم في صدره.

وضع بيتروس علبة البارافين القصديرية وقال

-متى يمكننا الذهاب لإحضاره يا “زعيم”

-إحضاره.

-هل سيسألهم “الزعيم” متى علينا الحضور لجلبه؟

عدت إلى الداخل وصرخت أنادي على ليريس، في جميع أنحاء المنزل، فأتت تهبط الدرج من جهة غرف النوم الإضافية، ولما صارت أمامي فقلت: “قولي ماذا سنفعل الآن؟ عندما أخبرت بيتروس ما قالته لي السلطات الصحية، سألني بهدوء متى يمكنهم الذهاب وجلب الجثة. يظن أنهم سيدفنونه بأنفسهم”.

-لا بأس؛ عد وأخبره بالأمر.. عليك أن تفعل، لماذا لم تخبره أصلاً في حينه؟. تركتها وخرجت من جديد، ولما وجدت بيتروس نظر نحوي بأدب، فقلت له: “انظر يا بيتروس.. لا يمكنك إحضاره. لا يمكن.. لقد دفنوه، لقد فعلوا ذلك بأنفسهم، هل تفهم ما أقول”؟

-طيب، أين دفنوه؟ قالها ببطء كما لو كان يعتقد أنه ربما أساء فهم الأمر.

-كما ترى، كان غريباً. كانوا يعلمون أنه ليس من هنا، ولم يعرفوا أن لديه بعضاً من شعبه هنا، لذا اعتقدوا أنه يجب عليهم دفنه”.

كان من الصعب علي أن أجعل قبر فقير يبدو كأنه امتياز.

– من فضلك يا “زعيم”.. يجب أن يسألهم “الزعيم”.

لم يكن يبدو عليه أنه يريد معرفة مكان الدفن. لقد تجاهل ببساطة الآلية غير المفهومة التي أخبرته أنها ستعمل على شقيقه المتوفى؛ لقد أراد استعادة شقيقه.

– لكن، بيتروس، كيف يمكنني ذلك؟ أخوك مدفون بالفعل لا أستطيع أن أسألهم الآن.

“آوه، يا “زعيم”! قال ذلك ووقف ويداه الملطختان بالنخالة مسترخيتان على جانبيه، وقد بدأت ترتعش إحدى زوايا فمه.

– يا إلهي، بيتروس، لن يستمعوا إلي! لا يمكنهم، على أي حال. أنا آسف، ولكن لا أستطيع أن أفعل ذلك. هل تفهم”؟

استمر في النظر إلي، لأنه كان يعلم بأن الرجال البيض لديهم كل شيء، ويمكنهم فعل أي شيء؛ وإن لم يفعلوا ذلك، فذلك لأنهم لا يريدوا وليس لأنهم لا يستطيعون.

وبعد ذلك، في العشاء، بدأت ليريس الحديث معي وقت العشاء

– يمكنك على الأقل الاتصال بالهاتف

– بربك ليريس، من تظنني؟ هل من المفترض علي إعادة الحياة للموتى؟

لكنني لم أستطع المبالغة في إخراج نفسي من هذه المسؤولية السخيفة التي ألقيت على عاتقي، وعادت ليريس للكلام:

– اتصل بهم.. على الأقل سيكون لديك ما تخبره به.. تستطيع القول إنك فعلت ما بوسعك، وأوضحوا لك استحالة استعادة الجثة. قالت ذلك ثم اختفت على إثرها في مكان ما في أركان المطبخ بعد القهوة، ثم عادت بعد لحظات لتخبرني أن “الأب العجوز قام من روديسيا ليحضر الجنازة. لقد حصل على تصريح وهو بالفعل في طريقه إلى هنا”.

لسوء الحظ، لم يكن من المستحيل استعادة الجثة. أخبرتني السلطات أن الأمر غير نظامي إلى حد ما، ولكن بما أن شروط النظافة قد استوفيت، فإنها لا تستطيع رفض الإذن باستخراج الجثث. وفهمت منهم أن الرسوم التي سيطلبها متعهد دفن الموتى تبلغ عشرين جنيهاً. آه.. نعم اعتقدت أن هذا يحسم الأمر. بيتروس يحصل على خمسة جنيهات شهرياً وهذا يعني أنه لا يملك عشرين جنيهاً، كما أنه لا فائدة من إنفاق عشرين جنيهاً على الموتى. ولا أعتقد أنني سأدفع عشرين جنيهاً من جيبي الخاص، أو أي شيء آخر في حدود المعقول، ولو يعود الأمر لي كنت سأنفقها دون ضغينة على الأطباء أو الأدوية التي ربما ساعدت الصبي عندما كان على قيد الحياة. ولكن الآن بعد أن انتهى الأمر ومات الفتى لا نية لي لتشجيع بيتروس على إهدار مبلغ من المال دفعة واحدة، أكثر مما يمكنه إنفاقه لكساء عائلته بأكملها لمدة عام.

عندما أخبرته، في المطبخ في تلك الليلة، قال

– عشرين جنيهاً؟

– نعم، هذا صحيح، عشرين جنيهاً.

شعرت، للحظة، من مظهر وجهه، بأنه كان يحسب المبلغ. لكنه عندما تحدث مجدداً، رأيت أنني ربما توهمت الأمر

-يجب أن ندفع عشرين جنيها!.

قال بمثل ذلك الصوت البعيد الذي يتحدث فيه الشخص عن شيء بعيد المنال لدرجة أنه لا يتحمل التفكير فيه.

– لابأس يا بتروس.. لا بأس

ثم عدت إلى داخل البيت

في صباح اليوم التالي وقبل ذهابي إلى المدينة، طلب بيتروس رؤيتي، ولما التقينا، قال وهو يناولني بشكل محرج رزمة من الأوراق النقدية: “من فضلك، يا “زعيم خذها”. في العادة هم من يكونوا في ه ذا الجانب، أي جانب من يتلقى النقود وليس من يدفعها، هؤلاء الشياطين الفقراء، لا يعرفون حقاً كيفية تسليم الأموال إلى رجل أبيض. لقد ناولني بيتروس عشرين جنيهاً من فئة الجنيه ونصف الجنيه، بعضها مجعد ومطوي حتى أصبحت ناعمة مثل الخرق المتسخة، البعض الآخر ناعم وجديد إلى حد ما. قلت في نفسي نقود من هذه؟ هل هي من فرانز وألبرت والطاهية دورا وجاكوب البستاني، والله أعلم من غيرهم، ربما من جميع شغيلة المزارع والحواكير الصغيرة المحيطة.

أخذتها منه بانزعاج واضح أكثر من الدهشة، في الواقع كان سبب انزعاجي متعلقاً بهدر هذا المبلغ؛ ومن عبثية هذه التضحية من أشخاص فقراء مثلهم. تماماً مثلما يفعل الفقراء في كل مكان.. وقلت في نفسي؛ نعم مثل الفقراء الذين يضيّقون على حياتهم لتأمين موتهم بطريقة لائقة. وهذا غير مفهوم لأشخاص مثلي، ومثل ليريس، يرون الحياة شيئاً يمكن إنفاقه بإسراف مبالغ فيه، وإذا ما فكرنا في الموت.. أقول إذا؛ فهو في اعتبارنا ليس أكثر من الإفلاس النهائي.

4

في العادة لا يعمل الخدم بعد ظهر يوم السبت، لذلك كان يوماً مناسباً للجنازة. استعار بيتروس ووالده عربة الحمار الخاصة بنا لإحضار التابوت من المدينة، حيث أخبر بيتروس ليريس عند عودتهم، أن الأمور سارت على ما “يرام”، لقد كان التابوت، الذي ينتظرهم، مغلقاً بالفعل وهذا بحد ذاته أمر جيد، يريحهم من عبء مشهد غير سار قد يكون بانتظارهم إلى حد ما لا سيما أن الجثة مضى على دفتها حوالي أسبوعين وهو الوقت الذي لزم للسلطات وللمتعهد للقيام بجميع الترتيبات النهائية لإخراج الجثة ونقلها؟

كان التابوت يرقد طوال صباح ذلك السبت في كوخ بيتروس، في انتظار الرحلة إلى مقبرة صغيرة قديمة خارج الحدود الشرقية لمزرعتنا، والتي كانت من بقايا تلك الأيام التي كانت فيها منطقة زراعية حقيقية وليست عقاراً ريفياً عصرياً.

وكان الأمر مجرد صدفة بحتة أن أكون هناك قرب السياج عندما مر الموكب؛ مرة أخرى، نسيت ليريس وعدها لي وجعلت المنزل غير صالح للسكن بعد ظهر يوم السبت. كنت قد عدت إلى المنزل وقد أزعجني منظرها أمامي وهي ترتدي سروالاً قديماً وقذراً وشعرها دون تمشيط منذ الليلة السابقة، وكانت تقوم بكشط الورنيش من أرضية غرفة المعيشة، إن صح التعبير. لذلك أخذ مضرب الغولف وخرجت للتدريب. وقد نسين، ومن شدة انزعاجي كنت قد نسيت موعد الجنازة، ولم أنتبه لها إلا عندما رأيت الموكب يقترب نحوي على الطريق بموازاة السور الخارجي؛ من حيث أقف، حيث يمكن رؤية القبور بوضوح تام. وكانت الشمس قد نشرت أشعتها على قطع من الفخار المكسور وعلى صليب غير متوازن من صنع السكان المحليين وعلب المربى بنية اللون بفعل الصدأ الناجم عن الأمطار وبعض شتلات الإزهار الذابلة الميتة.

شعرت ببعض الحرج، ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأستمر في ضرب كرة الغولف أو أتوقف بشكل لائق، على الأقل حتى يتجاوزني الجمع بأكمله. كانت عربة الحمار تصدر أصواتاً وصريراً مع كل دورة لعجلاتها وكانت تبدو كأنها تتقدم متراً وتتوقف برهة ثم تتقدم لتتوقف من جديد وهكذا بشكل مدهش وبما ينسجم مع حركة سير الحمارين اللذين يسحبانها، وظهر بطنيهما صغيرتين متسختين وخشنتين من شدة تعرضهما للفرك والاحتكاك؛ وغرقت رأسيهما المغمضة بين العوارض الطولية التي تسند العربة، وآذانهما مطوية إلى الخلف بإيحاء ذليل. كان سير الحمارين البطيء يتناسب تماماً بشكل غريب مع حركة مجموعة الرجال والنساء الذين كانوا يسيرون خلف العربة. وأمام هذا المشهد جال في خاطري.

في مثل هذه الظروف لماذا أصبح هذا المخلوق الصابر رمزاً في الكتاب المقدس. ثم توقفت الجنازة بجانبي، لذل اضطررت لوضع مضربي جانباً. تم إنزال التابوت من العربة، كان مصنوعاً من خشب أصفر لامع مغطى بالورنيش يشبه الخشب الذي يصنع منه الأثاث الرخيص، وكان الحماران يحركان آذانهم ويقوسونها لصد الذباب عنها.

قام بيتروس وفرانز وألبرت والأب العجوز القادم من روديسيا برفع التابوت على أكتافهم وواصل الموكب حركته سيراً على الأقدام.

تلك كانت لحظة حرج حقيقية لي. وقد وقفت هناك بمحاذاة السور أنظر نحوهم ببلاهة، لا أحرك ساكناً، تقدمت الجنازة أمامي، دون أن يلتفت أي من المشيعين نحوي، وانحنى الرجال الأربعة تحت الصندوق الخشبي اللامع ليضعوه على أكتافهم وانتشر حولهم جموع المشيعين المبعثرين خلفهم. جميعهم كانوا من الخدم ممن يعملون في مزرعتنا أو في المزارع المجاورة؛ كنت أعرفهم أناساً عاديين وبسيطين من خلال بعض الثرثرات معهم هنا وهناك أثناء ترددهم على مزرعتنا أو الدخول لمطبخنا لقضاء أو طلب بعض الأمور

في مسير الجنازة تناهى إلى مسامعي، رغم البعد، صوت أنفاس الرجل العجوز

وبينما كنت قد عزمت على التقاط مضربي، حدث ما يشبه انقطاعاً مفاجئاً لمراسم الجنازة وساد القلق والتوتر بين أفراد الموكب في هذا الجو المهيب؛ مما جعلني أشعر به في الحال، مثل موجة حرارة تمر عبر الهواء، أو كإحدى تلك الدفقات الباردة المفاجئة التي تمس ساقيك في غدير هادئ. كان الرجل العجوز يتمتم بشيء ما؛ توقف الناس، مرتبكين، واصطدموا ببعضهم البعض، بعضهم حاول متابعة السير، والبعض الآخر همس لهم ليظلوا ساكنين. واضح أنهم كانوا محرجين، لكنهم لم يستطيعوا تجاهل صوت الرجل العجوز؛ كان الأمر شبيهاً بالطريقة التي يتوقف فيها عقل الإنسان تلقائياً لسماع كلمات نبي، وإن لم تكن كلمات واضحة في البداية.

كان ركن التابوت من جهة الرجل العجوز يتدلى بزاوية؛ بدا وكأنه يحاول التخلص من وطأة ثقله، وقد لاحظت الآن كيف اقترب بيتروس منفعلاً يحاول التحدث معه محتجاً.

كما أن الطفل الصغير الذي تُرك لمراقبة الحمير أسقط الزمام وركض ليرى. لا أعرف لماذا -إلا إذا كان ذلك لنفس السبب الذي يجعل الناس يتجمعون حول شخص أغمي عليه في السينما- لم أحتمل المنظر ففتحت أسلاك السياج ومررت منها ومضيت حيث كانت تقف الجنازة.

رفع بيتروس عينيه نحوي بلا يقين -نحو أي شخص لا على التعيين- وقد ملأه الضيق والرعب على حد سواء.

كان الرجل العجوز القادم من روديسيا قد ترك التابوت الآن، وظهر الثلاثة الآخرون، غير قادرين على حمله بمفردهم، فما كان منهم إلا أن وضعوه أرضاً على الطريق. وظهر فوقه غشاء من الغبار يتأرجح برفق على جوانبه اللامعة. لم أفهم ما يقوله الرجل العجوز؛ ترددت في التدخل. لكن الجموع الغاضبة انقلبت نحوي وركزت انتباهها لي غير راضين عن صمتي الحالي ولسن حالهم يتوقع مني تدخلاً. جاء الرجل العجوز نفسه نحوي، ويداه ممدودتان وترتجفان، وتحدث إلي مباشرة، كان يقول شيئاً يمكنني معرفته من النبرة دون فهم الكلمات بالضبط، إنه شيء مروع وغير عادي.

فالتفتت نحو بيتروس وقلت مستفهماً

– ما الأمر يا بيتروس ؟ ما الخطب! ماذا حصل للعجوز؟

طوّح بيتروس كلتا يديه في الهواء، وحنى رأسه في سلسلة من الهزات الهستيرية، ثم رفع وجهه نحوي فجأة وقال: ” يقول لم يكن ابني ثقيلاً جداً”. وهنا ساد الصمت بين الجميع، وكنت ما زلت أسمع صوت نفس الرجل العجوز في صدره، وقد أبقى فمه مفتوحاً قليلاً، كما يفعل كبار السن. ثم نطق أخيراً بالإنكليزية: “كان ابني شاباً صغير الحجم ونحيلاً”

سقط الصمت بيننا من جديد. ثم اندلعت موجة من الثرثرة. فنهرهم الرجل العجوز؛ وبانت أسنانه الصفراء القليلة داخل فمه، وكان لديه أحد تلك الشوارب الرمادية الجميلة الرقيقة التي نادراً ما نراها في الوقت الحاضر، والتي يجب أن تكون قد انتشرت كنوع من التقليد ومحاكاة لشوارب بناة الإمبراطورية الأوائل، وقد بدا الشارب كأنه يمنح كلام من يحمله وزناً خاصاً وصواباً لكل ما يقوله، ربما لأن الشارب مجرد رمز إلى الحكمة التقليدية لتقدم العمر؛ وهي فكرة متأصلة بحدة لدرجة أنها لا تزال تحمل شيئاً رائعاً يتجاوز العقل. لقد صدمهم حقاً؛ ظنوا أنه مجنون، لكن كان عليهم الاستماع إليه.

وفي تلك اللحظة بدأ يرفع بكلتا بيديه غطاء التابوت وتقدم نحوه ثلاثة من الرجال للمساعدة. ثم ألقة جسده على الأرض وجلس هرم جداً كسيراً وضعيفاً جداً وغير قادر على الكلام، فقط رفع يده المرتجفة نحو ما كان هناك. تنازل وسلم لهم الأمر؛ لم يعد جديراً بمسؤولية أي شيء بعد الآن.

احتشد المشيعون للنظر داخل التابوت (وكذلك فعلت)، وقد نسوا في تلك اللحظة طبيعة هذه المفاجأة والمناسبة، والمشهد الذي هم عليه أو من المفترض أنهم ينتمون إليه، وانشغلوا، لبضع دقائق بدهشة المفاجأة ذاتها. شهقوا وانفجرت أصواتهم عالية من هول المنظر، ومن شدة الإثارة . حتى أنني لاحظت الصبي الصغير حارس الحمير يقفز للأعلى وللأسفل، وكاد يبكي من شدو الغيظ لأن وجود الكبار حجب عنه رؤية المنظر.

كان يرقد في التابوت شخص لم يره أحد من قبل: مواطن من السكان الأصليين ذو بنية جسدية قوية وبشرة فاتحة إلى حد ما وثمة ندبة مخيطة بدقة على جبهته -ربما من ضربة تعرض لها أو تلقاها في شجار وقد تسبب له أيضاً، كما يبدو، بإصابة أخرى كان لها تأثير أبطأ من الأولى على جبهته مما أدت إلى قتله.

5

تشاجرت مع السلطات لمدة أسبوع حول تلك الجثة. كان لدي شعور بأنهم صُدموا، بطريقة مقتضبة، من هفوتهم، لكنهم بدوا في حيرة من أمرهم وبدا عليهم العجز في تصحيح خطئهم بسب ارتباكهم والضجة التي أثرتها حول الجثث مجهولة الهوية. وأكدوا لي أنهم يحاولون معرفة السبب في ذلك الخطأ وسوف يحققون بالأمر كما يلزم. كان الأمر كما لو أنهم قد يدخلونني في أي لحظة إلى مشرحة الجثث ويقولون، “انظر هناك! ارفع الملاءات؛ ابحث عنه -شقيق مربي الطيور؛ هناك الكثير من الوجوه السوداء- بالتأكيد سيكون أحدهم”؟

وعندما أعود إلى المزرعة كل مساء، كنت أرى بيتروس ينتظرني في المطبخ. وكلما أراه كنت أود القول: “حسناُ يا بيتروس، إنهم يحاولون. ما زالوا يبحثون، “الزعيم” يحرص على ذلك من أجلك يا بيتروس. وكنت قد أشرت إلى ليريس ذات ليلة “لو تعلمين، لعلي صرت أمضي نصف وقت العمل أقود سيارتي في أرجاء المدينة أطارد هذه القصية”

حافظت ليريس، وكذلك فعل بيتروس، على تركيزه عليّ أثناء حديثي بالموضوع والغريب في تلك اللحظات أنهما بدا متشابهين ووجهيهما يبدوان متطابقين تماماً، على الرغم استحالة هذا الأمر، فزوجتي ذات جبهة بيضاء عالية وجسد إنكليزي واهن، أما صبي الطيور، فيبدو بقدمين عاريتين مشققتين ويرتدي سروال كاكي مربوطاً عند الركبة بخيط وتنبعث من جلده روائح عرقية غريبة

قالت ليريس بغتة:

– ما الذي يجعلك غاضباً جداً، مصمماً جداً على هذا الآن؟

حدقت بها وقلت: إنها مسألة مبدأ، لماذا يجب أن يفلتوا عقاب الغش والخداع؟ حان الوقت لهؤلاء المسؤولين أن يتلقوا صدمة من شخص يكلف نفسه عناء تحمل هذه المتاعب

ندّ عنها تأوه بسيط على هيئة صوت ضعيف من فمها “أوووه”، ثم ابتعدت عن ناظري في الوقت الذي كان فيه بيتروس يفتح باب المطبخ ببطء للمغادرة، مستشعراً أن الحديث قد تجاوز حدوده.

واصلت نقل التأكيدات إلى بيتروس كل مساء، ولكن على الرغم من أن ما قلته كان متسقاً؛ إذ أحدثه في كل مرة بذات النبرة وذات الكلمات، إلا أنه بدا كل مساء أضعف من اليوم الذي قبله. حتى اتضح، أخيراً، أننا لن نستعيد شقيقه أبداً، لأن لا أحد يعرف حقاً مكانه. ربما دفن في مكان ما في مقبرة موحدة تشبه مخططات المناطق السكنية المتشابهة في البنيان، وربما في مكان ما تحت رقم لا يخصه، أو ربما في كلية الطب، حيث تحول هناك إلى مجرد طبقات من العضلات وحبال من الأعصاب؟ الله يعلم. لم يكن لديه هوية في هذا العالم على أي حال.

في ذلك الوقت فقط، طلب مني بيتروس وبصوت يملؤه الخجل محاولة استعادة المال.

وقد قلت لليريس لاحقاً: “من طريقة سؤاله، يظهر وكأنه يسرق أخوه الميت”. لكن كما قلت، كانت ليريس شديدة الحدة بشأن هذا العمل لدرجة أنها لم تستطع حتى التعبير ولو بابتسامة صغيرة ساخرة.

حاولت الحصول على المال؛ وحاولت ليريس. اتصلنا هاتفياً وكتبنا وجادلنا، لكن عبث، لم يحدث شيء. يبدو أن النفقات الرئيسية ذهبت لمتعهد دفن الموتى ولا يمكن استعادة المال منه فقد قام بعمله كما هو مطلوب منه، ولن يقبل العمل مجاناً بعد كل شيء. لذلك كان الأمر برمته مضيعة كاملة للوقت والجهد والمال، بل كان أكثر فشلاً مما توقعته بالنسبة للشياطين الفقراء الذين لم يكن عليهم هدر أموالهم بهذا الشكل.

كان الرجل العجوز القادم من روديسيا بحجم والد ليريس، لذلك أعطته إحدى بدلات والدها القديمة

وهكذا عاد إلى وطنه في الشتاء بحال أفضل من الحال الذي أتى به.

….

*يشير بيتروس إلى صاحب عمله الأبيض باسم baas؛ وهي كلمة “أفريكانية” يمكن أن تشير بمعناها الواسع إلى الزعيم أو الريس، أو السيد.. إلخ

** ترد في القصة بالشكل التالي paradise of zoot suits تعني عبارة zoot suits بالأساس زي رجالي كان رمزاً للأناقة؛ يتميز بسروال عالي الخصر وأرجل واسعة وفوقه جاكيت طويل نسبياً وصدريات واسعة وكتفين مبطنين عريضين، ظهر هذا النوع من اللباس في أربعينيات القرن الماضي وانتشر بشكل واسع، وكانت بدايته بين الأمريكيين من أصول أفريقية، والمعنى المجازي يشير إلى ثقافة معينة أو فترة زمنية محددة بصفتها رمزاً تمثل أسلوب حياة خاص أو تعبير عن الانتماء إلى ثقافة فرعية معينة، وتستخدمه الكاتبة هنا للدلالة على حالة ثراء ورفاهية والاستمتاع بالمزايا وملذات الحياة، وكما يبدو فهي استعارة مبالغ فيها لمكان ما يعتبر جنة أو مكاناً جذاباً بطريقة ما، وغي السياق سوف تكون مدينة جوهانسبرغ هي الفردوس الذي سيقصده سكان الدول المجاورة. كدلالة على الفارق بينها وبين غيرها من المدن بالنسبة للسكان السود آنذاك.

*** تعني كلمة “إيغولي Egoli بلغة الزولو “مدينة الذهب”، وهي ما يعرف الآن بمدينة جوهانسبرغ عاصمة مقاطعة غوتنغ Gauteng: وهي أكبر مدينة في جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا والمركز الصناعي الأول؛ ونمت مع إنشاء صناعة تعدين الذهب في العام 1886. وتدخل كلمة إيغولي في ثقافة جنوب أفريقيا بهذا المعنى تماماً أي مدينة الذهب لدرجة أنه أطلق الاسم على مسلسل شهير هناك بدأ عرضه في العام 1992 واستمر في البث حتى العام 2010

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center