لم تقتصر المعركة مع الاستعمار الصهيوني، منذ وجوده في فلسطين، على احتلال الأرض والعدوان العسكري، بل بدأت واستمرت معركةً وجودية على الكلّ الفلسطيني، هويةً ورموزًا وتاريخًا وسردية. لقد سعى الاستعمار إلى تزييف التاريخ وطمس الهوية الفلسطينية عبر الأسرلة، وفرض خطاب هوياتي مهيمن على أصحاب الأرض، وعبرنة أسماء الأماكن، ومظاهر التهويد، أو بسرقة عناصر من الثقافة الفلسطينية ونسبتها إلى “التراث الإسرائيلي”، في محاولة لصناعة هويةٍ للمستعمِر، وفرض هيمنة رمزية على الأرض وأصحابها، الذين نُظر إليهم على أنهم، بلا ذاكرة، وبلا جذور، وبلا هوية.

أدرك الفلسطينيون مبكرًا مدى تعقيد وخطورة هذه المعركة، وخاضوا نضالًا طويلًا على جبهة الثقافة والرمزية والسردية. وفي هذا السياق، استطاعوا عَوْلمة رموز وطنية دالّة على قضيتهم، كالعلم الفلسطيني، والخارطة الفلسطينية، والقدس، وحنظلة، وغيرها، وشعارات مثل “مِن النهر إلى البحر” والذي يُتداول على نطاق عالمي واسع بعد السابع من أكتوبر، التاريخ الذي يؤرخ لمرحلة جديدة في مقارعة الهاسبارا الصهيونية، الرواية التي هيمنت إلى حد كبير على العالم على مدار عقود الاحتلال، ليشكّل السابع من أكتوبر، وما تبعه من عدوان إبادي على غزة، بداية سقوط السردية الصهيونية، في مقابل تصاعد هيمنة الرواية الفلسطينية.

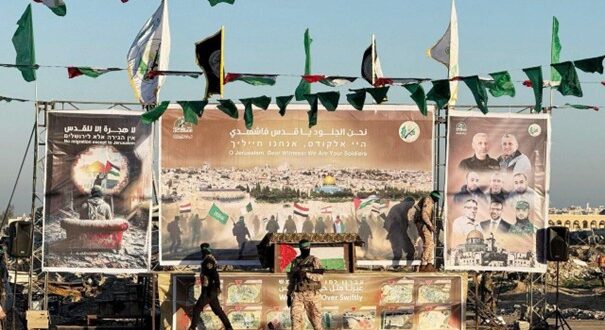

كما أدركت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، أهمية المعركة الإعلامية والرمزية منذ سنوات طويلة، وطالما وظّفت الرموز الوطنية والشعبية والدينية في موادها الإعلامية، والتي لم تكن مجرد شعارات، ولم تأت لتلعب دورًا بصريًا تكميليًا، بل هي رسائل تختزل دلالات عميقة حول الحق الفلسطيني ومشروعية المقاومة وأهدافها، وأدوات فعّالة في تشكيل الوعي الجمعي وصياغة السردية الفلسطينية.

الملثم نموذجًا

منذ السابع من أكتوبر، أظهرت فصائل المقاومة تقدمًا ملحوظًا في الحرب الإعلامية. وكمثال على أهمية الحضور الرمزي لديها، يحافظ “الإعلام العسكري”، ومنذ سنوات، على ظهور أبي عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بزيّ واحد في جميع خطاباته: بدلة عسكرية ولثام بالكوفية الحمراء، وهي رمز دالّ على صورة الملثّم ــ الفدائي، التي ترسخت في الذاكرة الجماعية في مختلف مراحل النضال الفلسطيني. من هنا يُفهم إصرار إعلام الاحتلال على الادّعاء، من حينٍ لآخر، بكشف هوية أبي عبيدة، وعلى نشر صورٍ، ينسبها له، مكشوف الوجه، بلا لثام، في محاولة لتفكيك وإسقاط رمزية الملثم والفدائي في الذاكرة الجماعية.

صورة أبو عبيدة ــ رمزية الملثم، هي مثال نموذجي على أهمية معركة الرموز هذه. ومنذ السابع من أكتوبر، تعاظم دور الرمزية في الخطاب الفلسطيني المقاوِم، وانتقلت من كونها جزءًا من الرواية الفلسطينية، إلى سلاح استراتيجي في يد المقاومة، فلم تعد الرموز تُستخدم بهدف التعبير عن الهوية فحسب، أو لرفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، بل باتت تُفرض على العدو نفسه، في محاولة لقلب معادلة الهيمنة الثقافية في المعركة مع الاستعمار.

هكذا، يصبح الأسرى الإسرائيليون أيضًا، جزءًا من هذه المعركة الرمزية، ومن الخطاب الفلسطيني. وحتى يُتمكّن من قراءة مدلولات الصورة الأخيرة للأسرى الفلسطينيين، التي يظهرون فيها بقمصان بيضاء طُبع عليها شعار “نجمة داود” وشعار “مصلحة السجون الإسرائيلية”، إلى جانب عبارة “لا ننسى ولا نغفر”، لا بد من فهم السياق العام وتصاعد معركة الرموز منذ عملية “طوفان الأقصى”، وتحديدًا بعد توقيع وقف إطلاق النار، الذي مثّل فرصة تاريخية لتحويل ثِقَل المعركة من الميدان العسكري إلى الإعلامي والرمزي.

المستعمِر داخل المشهدية الفلسطينية

في الدفعة الأولى من صفقة التبادل، ظهرت الأسيرات الإسرائيليات بقلادات مزيّنة بالعلم الفلسطيني، كما وتم منحهن هدايا وشهادات إفراج موقعه باسم “صفقة طوفان الأقصى”، يرافقها شعار “كتائب الشهيد عز الدين القسام”. تحضر هذه الرموز وسط مشهديةِ إفراجٍ بصريةٍ متكاملة، تضمّ: عناصر المقاومة، الحضور الشعبي الفلسطيني الذي يهتف للمقاومة، اليافطات، الأعلام الفلسطينية، الرايات الحزبية. هكذا، يصبح الأسرى الإسرائيليون جزءًا من الخطاب الإعلامي للمقاومة.

قد يرى البعض أن المقاومة تقوم بدور ردّ الفعل، وذلك في مواجهة الفعل الاستعماري القمعي المتمثل بنشر صور للأسرى الفلسطينيين في وضعيات مهينة، يظهر فيها أحيانًا، من خلفهم، العلمُ الإسرائيلي. لكن الناظر بعمق في المشهدية التي تعدّها المقاومة في عمليات الإفراج، يستطيع أن يستقرئ أن معركتها الرمزية تتجاوز مجرد ردّ الفعل إلى الفعل والمبادرة والقدرة على التأثير، وأنها لا تهدف إلى الرد على الفعل الاستعماري المهين للأسرى، ولعلها تقوم بالرد على طريقتها، دون السقوط في امتحان الأخلاق والإنسانية (كما هو حال الاستعمار دائمًا). لكن الواضح هو أن المقاومة تسعى إلى فرض الخطاب والرموز الفلسطينية، على المستعمِر نفسه، كما فرضتها على العالم.

يتم هنا خلق سردية واضحة: هؤلاء الأسرى الإسرائيليون أصبحوا جزءًا من تاريخ المواجهة، وتم دمجهم ضمن خطاب المقاومة. تبعث فصائل المقاومة برسائل ذات دلالات قوية، تتجاوز مجرد الاحتجاز أو التبادل؛ فالقلادات والشهادات تشير إلى أن هؤلاء الأسرى الإسرائيليين أصبحوا، ولو للحظة، جزءًا من المشهد الفلسطيني، الرسالة هنا: “أنتم الآن، لستم إسرائيليين فحسب، بل أنتم في قلب هذه المواجهة التاريخية، ولا يمكنكم الهروب من حقيقة وجودكم تحت هذا العلم، حتى وإن كان مؤقتًا.” ما يعني أن الإسرائيلي هنا لم يعد مجرد أسير فحسب، بل أصبح ــ ولو بشكل رمزي ــ داخل دائرة الهوية الفلسطينية، وهو لم يعد مستعمِرًا فحسب يُمارس قوته من الخارج، بل يصبح داخل “النظام الرمزي” للفلسطينيين.

أما “صفقة طوفان الأقصى” فهي أيضًا تسمية ذات رمزية بليغة، في سياق معركة التسميات المتفرّعة عن معركة الهوية (مثال: عبرنة أسماء الأماكن في فلسطين). وكذلك تسمي إسرائيل عمليات التبادل عادة بأسماء مثل “صفقة شاليط”، التي تسمّيها المقاومة “صفقة وفاء الأحرار”. وكذلك، في هذه المرحلة، تصرّ المقاومة على ربط هذا التبادل باسم “طوفان الأقصى”، ما يعني أن العملية ليست حدثًا معزولًا، بل جزء من سردية أكبر بدأت في 7 أكتوبر.

إذن، وكفعلٍ غير مسبوق في مسيرة النضال الفلسطيني المسلّح، استطاعت المقاومة فرض حضورها الرمزي على الاحتلال، ليس فقط كحركة تحرر، بل كجهة تحدد كيف يجب أن يُروى الصراع، وبأي لغة رمزية يُروى؛ إذ تضع المقاومة الفلسطينية الإسرائيليَّ داخل دائرة هوية أصحاب الأرض الفلسطينية، وتجعله مضطرًا للتفاعل مع رموز القضية الفلسطينية. وإدراج المستعمِر داخل دائرة هوية المستعمَر، هو تحول نوعي في الفعل المقاوم الفلسطيني، والذي يقابل ويواجه الفعل الاستعماري المتوصل على مدار عقود، والمتمثل في فرض هوية أخرى مهيمنة على أصحاب الأرض عبر الأسرلة والتهويد.

تفكيك الشعور بالاستثناء

عبر فرض الرموز الفلسطينية على الأسير الإسرائيلي، وعلى الاحتلال ككل ــ إذ اضطر للتعامل بردّ الفعل في هذه المعركة الرمزية، يتم إلغاء، وعلى الأقل تفكيك، الشعور الاستعماري بالاستثناء؛ إذ طالما رأت إسرائيل نفسها ككيان منفصل عن محيطه، استثنائي ومركزي ومتفوّق، لكن هذه المرة، تم إدخال الإسرائيليين قسرًا إلى دائرة الهوية الفلسطينية. والرسالة هنا: “أنت، وإن كنت مستعمِرًا، لست خارج هذه الأرض، بل أنت محكوم بقوانينها الرمزية والتاريخية أيضًا، شئت أم أبيت.”.

هذه لحظة رمزية فاصلة، لأنها تقلب ميزان الهيمنة الثقافية؛ فطوال العقود الماضية، كان الفلسطيني هو الذي يُجبَر على التعاطي مع الرموز الاستعمارية (بطاقات الهوية، الحواجز، اللغة العبرية، السجون، أسماء الأماكن.. وغيرها من التمثّلات الاستعمارية). أما اليوم، وللمرة الأولى، يجد الإسرائيلي نفسه في وضع مماثل: مُجبَر على التعامل مع رمز فلسطيني، وعلى أن يكون جزءًا من حدث يُسمى باسم فلسطيني، وبمراسم تجري على الطريقة الفلسطينية. هكذا، يتم تحويل الحدث من مجرد عملية تبادل إلى انتصار رمزي يرسّخ السردية الفلسطينية. ذلك يوضح كيف أن المقاومة لم تعد فقط في موقع الفعل العسكري، بل أيضًا في موقع من يصيغ الرواية التاريخية للصراع.

المستعمِر في موقع ردّ الفعل

في دفعة التبادل الرابعة، قامت سلطات الاحتلال بفعلٍ غير مسبوق في تاريخ سياساتها مع الأسرى المحررين في صفقات التبادل؛ خرج الأسرى المحررون هذه المرة بثلاث أساور تحيط بمعصم كل منهم، تتبع هذه الأساور لإدارة السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلي، وقد كُتب عليها رسالة تهديدية تقول: “الشعب المختار لا ينسى، أطارد أعدائي وأمسك بهم”. للأساور دلالات تتعلق بالتحكم والسيطرة على الأسرى الفلسطينيين؛ فهي، بفحواها وبالجهات التي تتبع لها، تشير إلى محاولة الاحتلال الاستمرار في فرض هيمنة رمزية وشخصية على الأسرى، ما يُظهر أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى ليس فقط كأشخاص يُحتجزون جسديًا، بل كأفراد مُراقبين ومُهيمَن عليهم .

تذكّر الأساور في أيدي الأسرى بتلك التي تلفّ معصم المولود وتحمل اسمه عند ولادته، للتعريف به وتوثيق هويته في لحظة مصيرية هي بداية حياته. لكن في حالة الأسرى الفلسطينيين، تحمل الأساور رمزية مغايرة تشير إلى أضداد الحياة والانطلاق والحرية. فهي علامة على استمرار القمع والتهديد المستمر، أي استمرارية قيد السيطرة الاستعمارية على الأسرى رغم تحررهم، وأنهم يبقون “مولودين في الأسر”، وأن تحررهم ليس ولادة حرية أو حياة جديدة، بل استمرارية لحالة الانتهاك. الأساور هي أداة تحكّم ورمز للهيمنة الإسرائيلية عليهم، ومحاولة لجعلهم يشعرون وكأنهم مُعَرَّفون فقط كأسرى ضمن نظام قمعي، لا كأفراد ذوي هوية أو تاريخ مستقل.

تؤكد هذه المعاني الرسالةُ التهديدية التي كُتبت على الأساور؛ يشير مصطلح “الشعب المختار” إلى الصورة التي لا يزال يحتفظ بها المستعمِر حول نفسه، ككيان استثنائي متفوّق، مقابل الآخر الفلسطيني ــ النقيض الوجودي، الذي تُنتزع منه إنسانيته وكرامته وحقه في الوجود على أرضه، وهو العدو الذي سيبقى مطارَدًا كما تقول الرسالة.

لا شك أن مسألة الأساور برزت كردٍّ فعل على المشهدية الرمزية الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، لكن الدلالات في معركة الرمزية هذه متباينة وتؤكد التناقضات الجوهرية بين المستعمِر وأصحاب الأرض. ففي الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الأساور كرمز للتهديد وفرض الهيمنة وإلغاء كرامة الفلسطيني وإنسانيته، فإن قلادات علم فلسطين، و”طوفان الأقصى”، وبقية العناصر الفلسطينية، تمثل تصرّفًا رمزيًا آخر، يتسم بالقوة والتحدي، ويعبّر عن هوية وطنية وتصميم على المقاومة والحق في المقاومة، ولا تتضمن تهديدًا للأسير الإسرائيلي أو انتهاكًا لكرامته وإنسانيته، كأن المقاومة تقول: “أنتم مستعمِرون، والأرض والهوية والرواية لنا، وعلينا مقاومتكم”. بينما يقول المستعمِر للفلسطيني، وعبر ردّ الفعل الرمزي: “أنت هنا رهين السيطرة والقمع والانتهاك الشامل: جسدًا وكرامةً وهوية..”. تعكس هذه المعركة الدلالية الكيفية التي يتم بها توظيف الرموز بشكل قمعي إلغائي من قبل الاحتلال، بينما تستخدمها المقاومة لصياغة رواية أصحاب الأرض وفرض هيمنتهم الرمزية على المستعمِر.

“لا ننسى ولا نغفر”

تعاظم ردّ الفعل الاستعماري ووصل إلى مستوى متقدّم من الإمعان في امتهان كرامة الأسير الفلسطيني؛ ففي الدفعة الأخيرة التي جرت قبل أيام، بثّت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورًا للأسرى الفلسطينيين، قبيل الإفراج عنهم، يرتدون قمصان بيضاء طبع عليها “نجمة داود” التي تشير إلى العلم الإسرائيلي، وشعار مصلحة السجون الاسرائيلية، إلى جانب عبارة “لا ننسى ولا نغفر”. يتم توظيف هذا الشعار بهدف استدعاء المحرقة النازية في سياق تاريخي مغاير، لتصوير ما حدث في 7 أكتوبر كمحرقة جديدة، وليتم عبره أيضًا ترسيخ خطاب “الضحية المطلقة”، وتبرير أي ردود فعل عسكرية وحشية، بما في ذلك العدوان الإبادي على غزة والضفة الغربية، تحت غطاء “الانتقام المشروع”. كما يتم هنا استدعاء التعاطف الغربي، باعتبار السابع من أكتوبر يمثل استمرارًا لفكرة “الضحية الأبدية”.

تحدّث محمود درويش في كتابه “الرسائل” حول هذا الشعار واستخدامه من قبل الفلسطينيين أيضًا، ما يُظهر وعيًا فلسطينيًا مبكرًا بدلالاته لدى الاستعمار ولدى الفلسطينيين؛ يشير درويش إلى أن الفلسطينيين لم يبتكروا شعار “لن ننسى ولن نغفر”، لكنه أصبح جزءًا من مقاومتهم بعد أن أدركوا دلالات استخدامه الاستعمارية. يقول درويش : “إلا أن الذكاء ليس وقفًا على الجزّار، إنه في متناول الضحية أيضًا، واليهودي الذي رفع شعار “لو نشكاح فلو نسلاح” (لن ننسى ولن نصفح) كان يدرك أنه يمارس الانتقام بمجرد طرح الشعار ذاته، لأنه يفوّت على الجزار فرصة التمتع بنعمة النسيان ــ نقمة النسيان. ولم يكن الفلسطيني أقل ذكاءً، فقد سارع هو أيضًا إلى رفع شعار “لا نسيان ولا غفران”، غامزًا لامزًا، مطيحًا بتنّينيْن في ضربةٍ واحدة”.

لا يسعى الفلسطيني إلى انتقام، ولا تُختزل مسيرته النضالية في “فعل الانتقام”، بل هي طريق تحرري يهدف إلى إفشال مشروع استعماري إبادي يستند إلى دور “الضحية المطلقة”، لشرعنة وجوده والترويج لعدوانه ولكسب التعاطف.

يمكن فهم الكيفية التي يوظَّف بها هذا الشعار، وازدواجية المعايير الغربية الاستعمارية المرتبطة به وبالمفاهيم ذات العلاقة، في قول درويش (في كتاب الرسائل): “ليس شعار “لن ننسى ولن نغفر” من ابتكارنا، نحن ضحايا من احتكر دور الضحية، وخوّله حادث كان فيه الضحية بأن يتحول إلى قاتلنا الذي لا يُحاكَم. ليس ذلك الشعار من صياغتنا، وإلا لانهالت علينا التهمة الكونية بالرغبة المكبوتة في الانتقام، فما زال هناك دم رخيص ودم ثمين. وهنالك قاتل عادل وقاتل ظالم. وهناك ضحية ممتازة وضحية بخسة، تحصل فيها الأولى على تعويض بدولة مسيجة “بحق النقض الأخلاقي”، وتحصل الثانية على قبر لا شاهدة له وتُكافأ بالنسيان. إن الخطاب الصهيوني، والغربي المتواطىء حتى التماهي الجبان، يطالبنا بأن نهيل النسيان على ضحايانا وعلى ماضينا وحاضرنا قبل أن نهيل التراب، وقبل الشروع في قراءة الفاتحة. بينما هو يطور فيها قوة الذاكرة “لن ننسى ولن نغفر” لا لينتقم ممن كان عليه أن ينتقم منهم، من غربِه الذي أنتج نازيته ولاساميته وعنصريته فأنتجه، بل من شرق ساميّ، منا… وليصوغ إطارًا مرجعيًا وحيدًا للشر وللخير ولمفهوم الإنسانية ونظام الحقوق… هو إطاره المرجعي الخاص، الوحيد، المطلق، الأبدي، والكوني.”

يفضح توظيفُ هذا الشعار، على قمصان الأسرى، العقليةَ الاستعمارية التي لا تزال تستند إلى صورة “الضحية المطلقة” لتستمر في إبادة الشعب الفلسطيني، ولا تزال تستمر في تزييف الحقائق وقلب المفاهيم، فتُؤطَّر الضحيةُ داخل صورة “الإرهابي”، والمستعمِر الذي يمارس الإرهاب يصبح “ضحية” بل و”ضحية تاريخية وأبدية”. أحرق الأسرى المحررون القمصان ذات الشعار معلنين الرفض والتحدّي، والإحراق فعلُ محوٍ لرموز المستعمِر وشعاراته ودلالاتها، وهو فعلٌ يدعو إلى النظر إلى الواقع في فلسطين، بما فيه السابع من أكتوبر، من منظور روايةٍ أخرى معادلتها: مستعمَر مقابل مستعمِر.

خلاصة

ليست هذه المعركة على السردية والرمزية مجرد استعراض إعلامي، بل جزء من معركة السرديات، التي يتم من خلالها إعادة رواية الصراع وإعادة تعريف المفاهيم المرتبطة به: الضحية والجلاد، والإرهابيّ والمقاوِم، والاستعمار وأصحاب الأرض. ويبدو أن المقاومة نجحت في فرض الرمزية الفلسطينية على المشهد، حتى أن إسرائيل باتت تقلّدها، ولكن بأسلوبها الخاص الذي يفتقر، كالعادة، إلى الأبعاد الأخلاقية والإنسانية.

وتلك معركة رمزية على درجة كبيرة من الأهمية، إذ تعكس التحوّل الذي فرضه الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر، وهو انتقالهم النوعي من موقع “رد الفعل” إلى “الفعل” والمبادرة، بينما يصبح الاحتلال، في موضع من يحاول مضاهاة هذا التأثير الرمزي، لكن من موقع ردّ الفعل. أصبحت المقاومة هي الجهة التي تحدد كيف يُروى الصراع، بينما تحاول إسرائيل اللحاق بالسردية الجديدة دون أن تتمكن من احتكارها كما هو الحال في السابق.

لم تعد إسرائيل تهيمن على الرواية كما فعلت لعقود، بل وجدت نفسها محاصرة داخل كمين الرموز والسردية. فالمقاومة الفلسطينية، بوعيها العميق بالمعركة الرمزية، نجحت في فرض رموزها على العدو نفسه، ما أجبره على التعامل مع واقع جديد لم يعتد عليه. وهكذا تتحول مشاهد إطلاق سراح الأسرى الإسرائييليين، إلى معركة تقلب معادلة القوة الرمزية، ما دفع الاحتلال إلى اتخاذ ردود فعل متخبّطة كشعار “لا ننسى ولا نغفر”، أو فرض أساور تهديدية على الأسرى المحررين. غير أن هذه المحاولات لا تعكس قوة، بل انكشافًا، حيث باتت إسرائيل هي الطرف الذي يُجبر على التكيف مع سردية المقاومة، لا العكس. وفي هذا الصراع الطويل، يبدو أن الاحتلال لم يعد اللاعب الوحيد في ميدان الرموز، بل أصبح عالقًا في كمينها.

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center