في زمن مضى كان أمر معتاد من الشاعر مظفر النواب أن يقول “سألني أحدهم لمَ كل هذه البذاءة في شعرك” وكان يجيب “أعطوني واقعاً أقل بذاءة من هذا لأعطيكم شعراً مثله”.. أو بما معناه. لا أذكر القصة بتفاصيلها لكن معناها باق في الذاكرة.

لا شك أن هذا الجواب لم يكن يحتفي بالبذاءة لذاتها، أو يقصد الشتيمة بحدها المباشر، وإنما وصف الشاعر بجوابه فجاجة الواقع السياسي السائد (لم يتغير هذا الواقع ولا تلك الفجاجة كثيراً على كل حال) الذي اضطره إلى الصراخ بلغته. فالبذاءة المقصودة إنما هي بذاءة الواقع السياسي العربي المباشر، وهي، في هذا السياق، لغة ضرورة أكثر منها لغة انحطاط، في مواجهة قبح أعم.

هذا الغضب النقي -والفج يذات الوقت- الذي مثله مظفر النواب، آنذاك، هو الذي سمح له بتحويله إلى موقف شعري ضد القهر، وضد الاستبداد والاستعمار. هذه الفكرة، أي النظر إلى الاحتجاج بصفته شكلاً من أشكال الوجود الأخلاقي، نجدها تتكرر في الأدب العربي عند عدد من الكتّاب الذين كانوا شهوداً على المأساة كما يقال، وليس مجرد طارئين على الحياة يكتفون بالتعليق عليها وحسب. وإن كان مظفر يمثل الخط أو التوجه الأكثر حدة واندفاعاً وصراحة.

ولكن [دائما هناك “ولكن:] لنتخيل أن تأتي دار نشر تملك حقوق طباعة أعمال مظفر النواب وتعلن عن نيتها إعادة إصدارها مع حذف أو تعديل بعض الكلمات أو المقاطع التي تتضمن مجازات أو استعارات بذيئة بدعوى احترام “التنوع الثقافي” أو مراعاة “التنوع الاجتماعي!” .. إلخ. فهل سيكون هذا التصرف تطويراً للذائقة العامة أم خيانة لروح النص ولكاتبه؟

هل يملك الناشر، تحت شعار “الملاءمة الأخلاقية” أو “تحديث الخطاب”، “تنقية” النص من ألفاظه ومجازاته، أي من “نفسه”؟

يمكن وضع أي فنان آخر مكان مظفر النواب.

خذ مثلاً رشيد بو جدرة* أو نجيب محفوظ** على سبيل المثال لا الحصر. لأن السؤال هنا لا يتعلق بالأسماء، وإنما بجوهر العلاقة بين الإبداع والرقابة، وبين الكاتب وناشره وكذلك بين النص والوصاية عليه

كنت قد نشرت قبل مدة، قصة قصيرة للقاص البريطاني رولد دال بعنوان” السيدة بيكسبي ومعطف الكولونيل”.. مع استهلال انطباعي عن العمل. فعلّق أحد الأصدقاء، يومها، بخبر يدعو إلى “تنقيح” أعمال رولد دال لتناسب “طبيعة المرحلة”. في مثال واضح على التوتر الدائم بين حرية المؤلف ووصاية الناشر.

فاجأني الخبر فعلاً، إذ لم أكن أتوقع هذا، لاسيما أن رولد دال ليس قاصاً عادياً، بل ربما أحد أكثر كتّاب القصة الإنكليزية شهرة وتأثيراً في القرن العشرين، وقد بلغت أعماله مرتبة الكلاسيكيات في الثقافة الأنكلوفونية. وقد نبهني الصديق إلى رابط الخبر الذي يقول أن شركة The Roald Dahl Story Company ، التي تدير إرث رولد دال الأدبي، أعلنت في العام 2021، عزمها على إعادة إصدار طبعة جديدة من أعماله، لاسيما الموجّه للأطفال، بعد إدخال تعديلات لغوية “حديثة” [بمعنى معاصرة] بحيث ستحذف وتزيل الكلمات والعبارات التي تعد مسيئة.

وبررت الشركة قرارها بالقول عن ظهور أصوات أعربت عن “قلقها” من أن لغة دال تحمل إيحاءات عنصرية ومعادية للسامية (في بعض ما كتبه على وجه التحديد)، إلى جانب إشارات مهينة للنساء وللأشخاص ذوي البشرة الملونة، بالإضافة إلى صور وصفية اعتبرت مسيئة لأصحاب الإعاقة، وقالت الشركة إنها ستنفذ خطتها بمساعدة لجنة من “الخبراء” تضم معلمين وأكاديميين ومتخصصين في أدب الأطفال.

أثار القرار جدلاً واسعاً في بريطانيا، وزعم منتقدوه أن ما جرى يمثل رقابة “مراجعية” أو بالأحرى رقابة “متأخرة” تمارس وصاية على ذاكرة أدبية وإرث بات جزءً من الوعي العام، ولا يجوز فرض رقابة من أي نوع على أي عمل إبداعي، ويجب عدم المساس بالأعمال الأصلية لأنها تتحدث بلغة زمن كتابتها، وتعكس أخلاق وروح عصرها***. وقد وصل الأمر بأن اعتبر رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك الأمر “تدخلاً غير لائق” وقال المتحدث الرسمي باسمه “عندما يتعلق الأمر بتراثنا الادبي الغني والمتنوع، يتفق رئيس الحكومة على أنه لاينبغي لنا التلاعب بالكلمات، أعتقد أنه من المهم الحفاظ على الأعمال الأدبية والأعمال الخيالية وليس إزالتها أو تعديلها. لقد دافعنا دائماً عن حق حرية الكلام والتعبير “**** .

أما المؤيدون للقرار فقد اعتبروا أن اللغة كيان حي وليس موضوعاً ثابتاً، بل هي في الواقع مرآة لقيم المجتمع وتحولاته، وأن تنقيح النصوص القديمة لا يعني محو أو إلغاء المؤلف، بل تحديث وسائط تواصله مع أجيال جديدة، وبالتالي مع قراء جدد، تماماً كما تعاد ترجمة الأعمال الكلاسيكية بروح عصرها. وبالتالي ستكون مثل هذه الخطوة ضرورية، بل ومهمة للحفاظ على “عصريتها” وملاءمتها للأجيال المتعاقبة. ويؤكد هؤلاء، بما يتوافق مع شركة Roald Dahl Story Company ، أن المؤلف من حقه التعبير عن أفكاره باللغة التي يراها مناسبة. غير أن التغيير الحاصل في القيم الاجتماعية يستدعي إعادة النظر في منتجنا الأدبي القديم، فما كان مقبولاً قبل قرن أو نصف قرن، ربما لم يعد ينظر له كذلك بعد الآن، تأسيساً على أن القيم ومصادرها عادة ما تكون نسبية ولا تحمل صفة الإطلاق، مع التأكيد على عدم محو أو اختزال إرث المؤلف، فذلك أصلاً ما جعل المؤلف كاتب لامعاً وخالد الذكر.

وهذا ليس بالأمر الجديد، فقد دأبت المجتمعات علىـ “تقويم” و “تصويب” و”تحرير” تراثها الأدبي والثقافي بما يتناسب مع كل عصر وأوان، وحدث هذا للعديد من الكتاب، فرواية “مغامرات هاكلبيري فين” لمارك توين، والتي تعتبر من كلاسيكيات الأدب الأمريكي تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب لغتها “العرقية” الموجّه ضد الأمريكيين الأفارقة، مما جعلها عرضة للمراجعة عدة مرات، وقامت بعض دور النشر بإصدار نسخ “منقحة” منها، استبدلت فيها الكلمات والعبارات موضع الجدل لتصبح الرواية أقل استقطاباً وحساسية للتوجهات الاجتماعية المعاصرة، في حين ظهرت في طبعات أخرى دون تغيير، بصفته وثيقة ينبغي الحفاظ عليها كما هي دون مس.

وفي حالتنا العربية عرفنا أشكالاً مشابهة من هذا “التحرير الأخلاقي”، وإن بدوافع مختلفة، فحين نشر طه حسين كتابه “في الشعر الجاهلي” (1926)، اتهم بالإلحاد وأحيل للتحقيق. لم تكن المشكلة في لغته أو أسلوبه، بل في جرأته على زعزعة المسلمات التراثية. فمنع الكتاب، ثم أعيد نشره بعنوان جديد “في الأدب الجاهلي” (1927) بعد حذف أو تعديل فقرات اعتُبرت “مسيئة للدين”. كان ذلك فعل إذعان سياسي أكثر منه مراجعة علمية عملت على ترويض النص وإخضاعه للخطاب الرسمي ، كما لو أنّ على الكتاب أن يتطهّر من شكوك صاحبه. والأمر تكرر بعد نحو أقل من قرن بقليل مع رواية “عزازيل” ليوسف زيدان التي أثارت جدلاً كبيراً في مصر بعد نشرها (2008) خاصة في الأوساط الدينية المسيحية، فقد وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية انتقادات شديدة للرواية، واعتبرها بعض رجال الدين أنها تسيء إلى المسيحية وتاريخها. كما أقيمت دعاوى قضائية (2009، 2010، 2013) على الكاتب بتهمة ازدراء الأديان بسبب الرواية، وواجه حملة انتقادات قوية في الصحافة والإعلام، ولكنه ظل متمسكاً بحقه في التعبير عن رؤيته الفنية والتاريخية. ورغم انتهاء الدعاوى القضائية، إلا أن الجدل الفكري والنقدي حول الرواية ومحتواها لم يتوقف تماماً.

وحين أُعيد طبع رواية “وليمة لأعشاب البحر” في مصر بعد سنوات من صدورها الأول، ثارت ضدها حملات تتهمها بـ “الإلحاد” و”الإساءة للدين” فأوقفت وزارة الثقافة توزيعها، في العام 2000، إثر حملة شنها التيار الإسلامي، حيث اعتبرها البعض “مسيئة للإسلام”. ورغم أن تقريراً لاحقاً صادراً عن لجنة علمية شكلها وزير الثقافة برّأ الرواية من هذه التهمة، فإن الوزارة اضطرت لسحبها من الأسواق تحت ضغط تلك الحملة، ولم يكن السؤال هنا، أو الخلاف، حول القيمة الأدبية للرواية أو مستواها الفني، بل حول جرأتها في التعبير وقدرتها على قول ما لا يقال. والمشهد ذاته يتكرر مع رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح، التي منعت في السودان وعدد من دول الخليج بحجة احتوائها على مقاطع “صريحة جداً” لا تنسجم مع المزاج الثقافي العربي والإسلامي في ذلك الوقت، واتهمه البعض بتجاوز الحدود الأخلاقية في تناوله موضوع الجنس، خاصة في تصويره لعلاقات بطل الرواية (مصطفى سعيد) بالنساء الإنكليزيات. بيد أن قراءات أخرى رأت في تلك العلاقات رمزاً للصراع بين الشرق والغرب، وتمثيلاً درامياً لمفهوم الهُوية والانتقام ما بعد الكولونيالي.

ولا يمكن تجاوز تجربة نزار قباني، الذي خضعت أعماله للحذف والتعديل بانتظام، بصرف النظر عن النظام السياسي الحاكم. من “هوامش على دفتر النكسة” إلى شعره الغزلي “الجريء”، فقد كانت تقف نصوصه على تخوم الممنوع، كما يقال، تتحدى الرقابة بقدر ما تستفز اللغة ذاتها. أما صادق جلال العظم فقصته مع كتابه “نقد الفكر الديني” (1969) تمثل حالة فريدة في الصدام بين الفكر والسلطةـ فقد حوكم الكتاب والكاتب والناشر أيضاً، وقد قام العظم بالدفاع عن نفسه وعن كتابه بجرأة مشهودة للتأكيد على حقه في التفكير والتعبير… مثال العظم هو الأشد دلالة، فالتحرير هنا لم يأت من داخل دار النشر، بل من خارجها، من الرقابة السياسية والدينية التي تفرض شكل المسموح قوله، ما يجعل كل نص أدبي أو فكري مشروعاً مشروطاً بالنجاة. ولو كانت محاكمته في بلد غير لبنان لكان انتهى في الزنازين إلى الابد، أو ربما إلى حال أسوء. ويشبه ما تعرض له الأديب سهيل إدريس ودار النشر التي يملكها (الآداب)، حين وجهت إليه اتهامات بنشر ترجمات لأعمال جان بول سارتر وألبير كامو وإرنست همنغواي وهنري ميلر، بدعوى أن بعضها يتضمّن مشاهد جنسية صريحة. لم يتنازل إدريس عن حقه في إيصال المعرفة إلى القارىء العربي بشتى أنواعها وألوانها وعناوينها.

لم تقتصر الرقابة والوصاية على الأدب المكتوب، بل امتدت إلى السينما والمسرح والتلفزيون، ففي العام 1975 ، منعت لجنة الرقابة فيلم المذنبون للمخرج سعيد مرزوق بعد عرضه الأول بسبب وجود مشاهد جريئة ومخلة بالآداب حسب رأي الرقابة في ذلك الوقت ( كتب قصة الفيلم نجيب محفوظ وأعد السيناريو ممدوح الليثي). وقد أدى السماح بعرضه إلى إقالة ومحاكمة أعضاء لجنة الرقابة بالكامل بسبب موافقتهم على عرض الفيلم، وصدور قوانين رقابية جديدة، بينما أثار الفيلم جدلاً كبيراً حول الجرأة في تناوله لقضايا الفساد والمشاكل الاجتماعية في مصر. جدير بالذكر هنا موقف “اعتدال ممتاز” -مديرة الرقابة السينمائية في مصر في العام 1967 – عندما سمحت بعرض فيلم “Blow up” للمخرج الإيطالي ميكل أنجلو أنطونيوني كاملاً دون حذف، وقدّرت -حينها- أن الجمهور صار ناضجاً بحيث يمكنه رؤية طريقة تفكير العالم. ولكن، وبعد أسابيع من عرضه قامت الحرب. فشاع بين الناس أن الهزيمة انتقام سماوي بسبب هذا الفيلم. لافت هنا صدور “تعليمات” بعد الحرب “للرقابة على المصنفات الفنية للسماح بمشاهد الجنس والمخدرات في الأفلام وعدم حذف أي مشهد منها مهما بلغت درجة جرأته”*****

هذا يعني أن المجتمع ليس وحدة متجانسة في كل شيء، فطالما وجد اختلاف، ستظل الآراء متباينة. وهذا دفع إيجابي لحركية المجتمع وآليات تعامل أفراده مع التغيرات. غير القرارات التي تتحذ في هذا السياق، لا تحركها دائماً دوافع أخلاقية خالصة؛ فغالباً ما تتداخل فيها الاعتبارات التجارية والترويجية. إذ تحاول دور النشر الكبرى في عصر ما بعد “الصواب السياسي” أن تظهر احترامها للتنوع والشمول، وأن تتفادى أي مقاطعة جماهيرية أو هجوم على وسائل التواصل. وفي المقابل، لا يعني تحديث اللغة خيانة المؤلف بالضرورة، لأن النص الأصلي لا يمحى، بل يبقى متاحاً، فيما يكون من حق الجمهور الاطلاع على خيار آخر. ثم إن صناعة النشر اليوم تقوم أصلاً على عمل تحريري جماعي، وقد يبدو تحرير النص الأدبي، أحياناً، وكأنه يغير رؤية المؤلف الأصلية، لكن تحقيق توازن بين تحديث اللغة والحفاظ على قصد المؤلف بذات الوقت، يظل أمراً معقداً، وحتى حين تصدر نسخة محررة من العمل، لا يمكن اعتباره سرقة لجهد المؤلف، ما دام النص الأصلي في متناول القراء، يضاف إلى ذلك أن المؤلفين المعاصرين يعملون اليوم ضمن فريق من المحررين (يلقبون بروح الكتاب) والناشرين الذيم يسهمون في تحسين العمل وإتمامه وتقديمه بصورة أفضل وأكثر اتساقاً، يعرف هؤلاء باسم الكاتب الشبح “ghost writer” فيما تتولى فئات أخرى مهام المراجعة اللغوية proofreading والتحرير الأدبي .

ومن الطبيعي أن يكون لهؤلاء المحررون والناشرون الحق، بل الواجب، في التدخل واقتراح التغييرات اللازمة لجعل العمل أكثر تأثيراً وقبولاً وجاذبية للقراء، فما أشيع عن موقف دال من المرأة ومن بعض الصورة النمطية عن الرجل والمرأة في بعض أعماله (حتى لو كان بغير قصد منه) قد يكون من أهم الأسباب التي دفعت بالشركة لاتخاذ قرار معقد ومتعدد الأوجه، ويعكس بلا ريب تحول ثقافي نحو احتواء، بالأحرى، الاحتفاء جميع التغيرات والتحولات الاجتماعية والإثنية وغيرها.

مع ذلك، تبقى المسافة دقيقة بين التحرير بوصفه عملاً إبداعياً مرافقاً والتحوير بوصفه وصاية ثقافية. فجوهر العملية التحررية صقل النص (اللغة) والحفاظ على روحه وصيانتها، وليس إعادة تشكيله، بالأحرى صياغته وفق إملاءات السوق أو حساسية اللحظة. ففي تلك المنطقة الرمادية بين التحرير والتحوير، يصعب تمييز الحد الفاصل بين الحق في التعديل والتعدي في التزوير. وربما هنا تكمن المفارقة: إنّ ما يقال عن “تصحيح” رؤية دال تجاه المرأة أو الأعراق ليس مجرد مراجعة لغوية، بل تحوّل ثقافي عميق، باسم القيم الجديدة، في فهم العلاقة بين الأدب والمجتمع. فالمؤسسة الثقافية الحديثة لم تعد تكتفي باحتواء التعدد، بل تريد إعادة صياغة الذاكرة الأدبية نفسها لتصبح أكثر انسجاماً مع تصوراتها الجديدة عن العدالة والتمثيل. بما يسنح لها يفرض نوع من الرقابة “الناعمة” تعيد بموجبها إنتاج الماضي بلغة “آمنة” و”لياقة ثقافية”.******

…..

*تتضمن بعض أعماله مقاطع إيروتيكية صادمة، ومجازات جسدية متطرفة في بعض قصصه، لا سيما في رواية “الحلزون العنيد” (L’escargot entêté “1977”. الطبعة العربية “1984”) و رواية “التفكك (1981 Le Démantèlement “” النسخة العربية (1984). وهي نصوص تمتح من الجسد بوصفه مادة للتمرد والهلوسة والانكشاف، حتى بدت في نظر الرقابة ضرباً من الفجور الرمزي.

** واجه نجيب محفوظ بدوره واحدة من أوضح حالات “التحوير الأخلاقي” المقنّع باسم “الصلاحية للنشر العام”، فلطالما عانى محفوظ من الرقابة (رغم عدم صدامه معها) في طبعات عديدة من بعض رواياته مثل ” أولاد حارتنا” و”ثرثرة فوق النيل” و”اللص والكلاب”، وحتى بعد حصوله على نوبل، ظلت بعض أعماله تتعرض أو بالأحرى تخضع بمعيار أخلاقي خارجي. أما الهجوم عليه ومحاولة اغتياله عام 1994، فقد كانت التعبير الأقصى عن هذا الصدام بين الإبداع والوصاية الأخلاقية.

***لعل كتاب “ألف ليلة وليلة” هو النموذج الأوضح لما يمكن تسميته “الرقابة المستمرة” على المخيال العربي، خاصة في العصر لحديث، حيث نظرت إليه النخب الأدبية بازدراء -في مرحلة ما- بسبب لغته العامية ومحتواه الإيروتيكي الصريح الذي اعتبره البعض أدباً شعبياً و “سوقياً”. ففي العام 1985 قضت محكمة جنح مصرية بمصادرة 3000 نسخة من طبعة غير منقحة للكتاب، بدعوى احتوائها على “مقاطع بذيئة تهدد النسيج الأخلاقي للمجتمع”. وجرى تغريم الناشر بتهمة انتهاك قوانين مكافحة الفساد في مصر. وأشارت المحكمة إلى أن قرارها لا يمنع كل نسخ الكتاب، بل يقتصر على النسخ التي تمت مصادرتها في ذلك الوقت. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بين المثقفين

والمفكرين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة “سابقة خطيرة”. وعاد الجدل من جديد في العام 2010، حين طالبت مجموعة من المحامين الإسلاميين في مصر بحظر الكتاب بدعوى أنه “بذيء” ويحتوي على عبارات “غير لائقة”. غير أن النقابات الثقافية والأدبية في مصر رفضت هذه المطالب ونددت بها بشدة واعتبرتها اعتداءً على التراث الإنساني. أما في المغرب فقد جرى تجاهل الكتاب في مراحل مختلفة دون حظره رسمياً، واعتبر في بعض الأحيان “أدب غير مرغوب فيه”. وذات الأمر في السودان فقد واجه الكتاب رقابة صارمة بحجة محتواه “غير اللائق”، خاصة في ظل ذات التوجهات الدينية المحافظة. أما في المملكة العربية السعودية فقد واجه قيوداً ومضايقات في أوقات مختلفة، وحظرت بعض طبعاته أو منع بيعها بسبب المحتوى الجنسي الصريح.

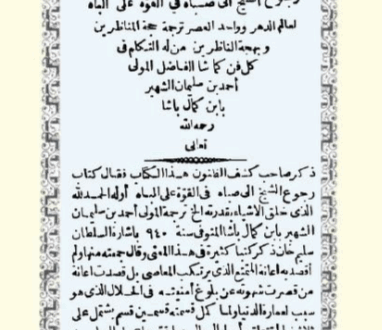

لقد اجتمعت في “الف ليلة وليلة” أسباب عديدة مثل احتواء بعض قصصه على مقاطع إيروتيكية صريحة، وهو ما يتنافى مع المعايير الأخلاقية المحافظة. كما استُخدمت حجة لغته العامية أو الدارجة كوسيلة لانتقاد محتواه. ونظر بعض رجال الدين والمفكرين المحافظين إلى محتواه غير المتوافق مع التعاليم الإسلامية، ويدعو إلى الفساد الأخلاقي على حد قولهم. ويخشى من تأثير هذا المحتوى على الشباب، وهدم القيم الأسرية، وتفشي الرذيلة. ناهيك عن بعض كتب التراث العربي التي واجهت رقابة بأثر رجعي، كما هو الحال مع كتاب” الروض العاطر في نزهة الخاطر” لأبي عبد الله محمد بن محمد النفزاوي. (القرن الخامس عشر م.) و “نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب” لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن يوسف التيفاشي (القرن الثاني عشر م.) وكتاب “نواضر الأيك في معرفة النيك” لجلال الدين السيوطي (القرن الخامس عشر م.) وكتاب “رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه” من تأليف الإمام أحمد بن سليمان بن كمال باشا (القرن التاسع عشر م.). تتقاطع هذه الأمثلة لتكشف عن تاريخ طويل من الرقابة الأخلاقية الصارمة شديدة القتامة في الثقافة العربية، حيث يُخشى من الجسد كما لو كان نصاً متمرداً على حدود النظام الاجتماعي، وحيث يكون الخيال الإيروتيكي جريمة رمزية تستوجب التطهير.

**** “Philip Pullman: Let Roald Dahl’s books fade away rather than edit them.” The Guardian, February 20, 2023 https://www.theguardian.com/books/2023/feb/20/roald-dahl-books-editing-philip-pullman وانظر أيضاً ذلك “Roald Dahl books edited to remove language deemed offensive.” The Guardian, February 18, 2023. https://www.theguardian.com/books/2023/feb/18/roald-dahl-books-rewritten-to-remove-language-deemed-offensive

***** اعتدال ممتاز. مذكرات رقيبة سينما. الهيئة المصرية للكتاب ، 1985.

******أثناء إعداد هذه المادة، ذكرني الصديق د. عادل الاسطة بقرار قديم لوزارة التربية الفلسطينية (آذار 2007) إتلاف نسخ كتاب “قول يا طير” بحجة خدش الحياء. علماً أن الكتاب يعد من أبرز كتب التراث الفلسطينية وصدرت طبعته الأولى باللغة الإنكليزية في العام 1989 ثم نقل الفرنسية في العام 1997، وبعدها صدر بالعربية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. وجمعت حكايات الكتاب بين عامي 1987 و1980. ويضم الكتاب 45 حكاية شعبية فلسطينية وردت جميعها كما تروي باللهجة العامية في فلسطين ووضعها المحاضران والباحثان الجامعيان شريف كناعنة من جامعة بيرزيت وابراهيم مهوي من جامعة أدنبرة في اسكتلندا. لكن وزير التربية والتعليم ناصر الدين الشاعر نفي لوكالة فرانس برس علم وزارته بالموضوع وقال إنه أصدر أوامره للتحقيق في المسألة(https://www.aljazeera.net/culture/2007/3/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1). يذكر أن وزير التربية آنذاك كان ينتمي إلى حركة حماس، وقد اتخذت في مطلع شباط 2006 قراراً بأتلاف جميع نسخ الكتاب الموجودة في مكتبات المدارس الفلسطينية لوجود ألفاظ تخدش الحياء . للمزيد، انظر https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2007/03/06/77801.html

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center