جوديت بتلر

ترجمة: محمود الصباغ

استهلال

أن تكون حنّة آرنت -ذات يوم من شبابها- صهيونية وتدعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ ثم تقف ضدها، فهذا يستدعي الكثير من الأسئلة.

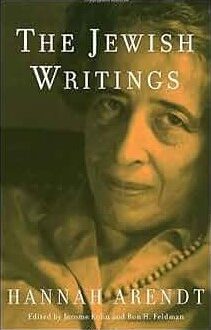

تستعرض، هنا، جوديت بتلر كتاب حنّة آرنت “كتابات يهودية” وما فيه من أفكار حول إسرائيل والصهيونية واليهودية وفلسطين.

في ظل الاستعصاء الحالي لإيجاد حل/حلول للمسألة الفلسطينية، يجد الخطاب السياسي البراغماتي نفسه عالقاً بين بديلين (أحلاهما مرّ): خيار الدولة الواحدة أو خيار الدولتين. لكن التاريخ يعلمنا، بالأحرى، يعلّم من يرغب في التعلّم، أن هذه الحلول عفا عليها الزمن -على الأقل- لأن الطبقة السياسة الحاكمة في إسرائيل ومن خلفها مجتمع المستعمرين، حرق ويحرق كل الحلول التي تتعارض مع مشروعه الجوهري، أي قيام دولة يهودية استيطانية أوروبية في البلاد. ولعل هذا المشروع وأهدافه هو ما كانت تطالب إسرائيل العالم به على امتداد تاريخها. أي الاعتراف بها كدولة قومية يهودية “طبيعية” مستقلة، وقد قامت، في سبيل ذلك، بقضم منهجي للوجود الفلسطيني، بل حتى “التهام” أي حالة وجودية فلسطينية. وكانت حالة إسرائيل هذه، ولم تزل -ومطالبها ووجودها ومشاريعها- موضع تساؤل وتشكيك منذ الأيام الأولى لظهور المشروع الصهيوني.

في سياق مطالعة الكتاب تبرز جوديت بتلر أسلوب آرنت التحليلي العميق كأحد الجوانب المهمة في شخصيتها وقدرتها في التركيز على العلاقة بين الهوية اليهودية والسياسة، وتأثير السياق التاريخي والاجتماعي على تشكيل هذه الهوية واستخدامها لاحقاً -من قبل الحركة الصهيونية- لتبرير السياسات القومية أو الاستعمارية. وتعتبر بتلر أن آرنت تمثل وضع مميز في نقدها للصهيونية كونها “من أهل البيت، ولكنها من المغضوب عليهم أيضاً”. فتظهر تجربتها كيهودية أوروبية الكثير من المعاناة فضلاً عن التناقض. ولذلك نراها تسعى لحل مشكلة الهوية اليهودية في أوروبا من خلال استكشاف أسباب عزوف اليهود عن الهوية اليهودية التقليدية ومحاولة فهم كيف يمكن لليهود تشكيل هويتهم بشكل جديد؛ بعيداً عن قوالب التمييز الديني والقومي. وتوضح في هذا السياق الصعوبات التي يواجهها اليهود في تحقيق الاندماج الكامل في المجتمعات الأوروبية.

ورغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها إلا أنها بقيت ثابتة في مقاربتها للقضايا التي تطرحها وتحليل التحديات التي تواجه اليهود في عصرها؛ ومصيرهم في المجتمعات التي يعيشون فيها. ومن هنا رفضت بشدة النزعة القومية الصهيونية التي كانت تسعى لتأسيس دولة يهودية ذات سيادة في فلسطين. ورأت أن محاولة حل المسألة اليهودية من خلال إقامة دولة يهودية مستقلة ستكون ضارة (لليهود بالدرجة الأولى)؛ ورغم دعمها للهجرة اليهودية إلى فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين، لكنها كانت تأمل في حلول تتجاوز القومية. فاقترحت فكرة النظام الفيدرالي كحل للمسألة اليهودية والعربية في فلسطين، باعتباره النظام الوحيد الذي سيمنع طغيان النزعة القومية و”الانتحار السياسي” الذي قد ينتج عن إقامة دولة قومية حصرية لمصلحة جماعة قومية على حساب جماعة قومية أخرى.

ولعل جوهر هذا المنطلق رؤيتها للانتماء اليهودي ليس بصفته التزاماً بـ “القومية اليهودية”؛ بل اعتقدت بإمكانية وجود هوية يهودية تتعايش مع الهويات الأخرى ضمن إطار تعددي. وهذا ما جعلها ترى أن انعدام الانتماء لوطن أو دولة كان وما زال يمثل كارثة سياسية في القرن العشرين ( وفي القرن الحادي والعشرين بلا شك) ومن هنا وجب التركيز على حقوق الأفراد وليس فقط على حقوق الجماعات أو القوميات.

بقي القول إن جوديث باتلر شخصية أكاديمية بارزة تعمل في التدريس في كلية الدراسات العليا في جامعة بيركلي/ كاليفورنيا منذ العام 1993 . لها العديد من الدراسات في مجالات دراسات الجنس، نظرية الميول الجنسية، والفلسفة السياسية، فضلاً عن مساهمات مهمة في نظرية النقد من خلال كتاباتها ومحاضراتها. من أشهر أعمالها “متاعب الجنس: النسوية وتقويض الهوية” (1990) و “الأجساد التي تهم: حول الحدود اللغوية للجنس” (1993). وتشمل كتبها الأخرى “إطارات الحرب: متى تكون الحياة قابلة للندم؟” (2009) و “الانفصال: اليهودية ونقد الصهيونية” (2012) و “قوة اللاعنف: رابطة أخلاقية سياسية” (2020) و “ما هذا العالم؟ فلسفة الجائحة” (2022).

……

” أتعلم! يعتقد اليساريون إني محافظة، ويعتقد المحافظون إني يسارية أو منشقة، أو الرب وحده يعلم ما يظنون بي.. وعليّ القول إني لا أكترث لا لهذا ولا لذاك على الإطلاق. لا أعتقد أن أسئلة هذا القرن الحقيقية تأتي من مثل هذا النوع من الطروحات والتصانيف”.

هكذا قالت حنّة آرنت ذات مرة. وعلى كل حال لن يكون الأمر سهلاً -أو أكثر سهولة- للوقوف على مسألة انتمائها السياسي، فيما لو تصفحنا كتابها “الكتابات اليهودية” . وتسعى آرنت، في هذه الافتتاحيات والمقالات والقطع غير المكتملة التي يتضمنها الكتاب، إلى التأكيد على التناقضات السياسية التي تكتنف الدولة القومية. وإذا ما ضمنت الدولة القومية حقوق المواطنين؛ فمن المؤكد سيكون هذا من باب الضرورة؛ ولكن إذا اعتمدت الدولة القومية على النزعة القومية وواصلت خلق أعداداً هائلة من الأشخاص عديمي الانتماء إلى الدولة، فخليق بنا معارضتها -دونما تردد-. وفي هذه الحالة ماذا سيكون البديل لها؟. هذا إن وجد مثل هذا البديل؟

تشير آرنت إلى أنماط مختلفة من “الانتماء” ومفاهيم “الجماعة السياسية” التي لا يمكن اختزالها في فكرة الدولة القومية. حتى أنها صاغت، في كتاباتها المبكرة، فكرة “الأمة” المنفصلة عن كل من الدولة والإقليم. حيث تحتفظ الأمة، عندها بمكانتها، رغم تقلص هذه المكانة لديها بين منتصف ثلاثينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي، إلا أن النظام السياسي الذي تخيلته، حتى ولو لمدة وجيزة، هو شيء آخر غير الدولة القومية: نظام يقوم على نمط اتحاد فيدرالي يحقق مطالب السيادة الوطنية بجانب منطوق الأنطولوجيا الفردية -على حد سواء-. كما تستعرض في سياق نقدها للفاشية، وكذلك شكوكها تجاه الصهيونية، تضارب الأشكال المتباينة للدولة القومية التي تعتمد على النزعة القومية والتي تخلق حالة هائلة من المتشردين وعديمي الانتماء للدولة. ومن المفارقات، وربما بقدر ما من الذكاء، أن المصطلحات التي انتقدت بها آرنت الفاشية استخدمتها في نقدها للصهيونية*، رغم عدم الخلط بينهما.

أوضحت آرنت في كتابها “أصول الشمولية”(1951). أن مشكلة اليهود ليست في انعدام المواطنة، بمعنى أنها ليست مشكلة يهودية بحتة، بقدر ما هي معضلة متكررة تعاني منه دول القرن العشرين القومية. ولا ينبغي أن يُنظر إلى ما حدث للشعب اليهودي في ظل حكم هتلر على أنه أمر استثنائي، بل يجب أن يُنظر إليه على أنه أسلوب نموذجي لطريقة معينة من طرق إدارة الأقليات السكانية؛ ومن ثم، اختزال “اليهود الألمان إلى أقلية غير معترف بها في ألمانيا”، وما تلا هذا من عملية طرد باعتبارهم “أشخاصاً عديمي الجنسية عبر الحدود”، وتجميعهم “من كل مكان لنقلهم الجماعي إلى معسكرات الإبادة، ومثّلت هذه العملية استعراضاً بليغاً لبقية العالم حول طريقة “تصفية” جميع المشاكل المتعلقة بالأقليات وعديمي الانتماء للدولة”.

وهكذا، تتابع آرنت القول، تبين، بعد الحرب، أن المسألة اليهودية، التي اعتبرت القضية الوحيدة غير القابلة للحل، حُلّت بالفعل -أي عن طريق استعمار أرض ثم احتلالها- لكن حتى هذا لم يحل مشكلة الأقليات ولا عديمي الانتماء للدولة، بل على العكس من ذلك، أدى حل المسألة اليهودية، مثله مثل كل الأحداث الأخرى في القرن العشرين، إلى ظهور فئة جديدة من اللاجئين، أي العرب، وبالتالي زيادة أعداد الأشخاص عديمي الانتماء للدولة ومنزوعي الحقوق بمقدار 700 ألف إلى 800 ألف شخص. وما حدث في فلسطين، ضمن حدود جغرافية صغيرة قياساً بمساحات أخرى حول العالم، سوف يتكرر في بلد مثل الهند ليشمل الملايين من الأشخاص.

ربما كانت مثل هذه الآراء، إلى جانب انتقاداتها للصهيونية في عامي 1944 و 1948 ، هي التي أدت إلى ما ذكره غيرشوم شولم من مزاعم قاسية ضد آرنت في رسائلهما المتبادلة التي تعود للعام 1963، بعد نشرها كتاب “أيخمان في القدس”. حيث يصفها شولم بأنها “عديمة القلب” لخلوها من العواطف في سياق تركيزها على فهم شخصية أيخمان بصفته موظفاً ليس إلا.

لقد كان ما كتبته، في حينه، مثيراً للجدل لعدة أسباب وفي عدد من التوصيفات**. وثمة من اعتقد أنها أخطأت في وصف تاريخ المقاومة اليهودية في ظل الفاشية، وأبرزت، بشكل غير عادل السياسات التعاونية للمجالس اليهودية، وهناك من أراد منها تحليل أيخمان، واعتباره، بالأحرى تسميته رمزاً للشر. علاوة على ذلك، حاولت آرنت، في وصفها لمحاكمة أيخمان، دحض التكهنات المتعلقة بدوافعه النفسية باعتبارها لا تنتمي لآليات تطبيق العدالة. ورغم اتفاقها مع قرار المحكمة الإسرائيلية بذنب أيخمان واستحقاقه عقوبة الإعدام، إلا أنها تعترض على الإجراءات والأسس التي استند إليها هذا الحكم.

كما اعترض البعض على انتقادها العلني للمحكمة، بحجة أنه لم يكن مناسباً أو لائقاً انتقاد المؤسسات السياسية الإسرائيلية. لقد وجدت آرنت في أيخمان موظفاً مهنياً، وشخصاً مرتبكاً، وذا مزاج “مرح” يبتهج بشكل غير متوقع لعمليات الترحيل المشينة التي قام بها، الأمر الذي لم يرضِ أولئك الذين كانوا يسعون في البحث في دوافعه ما اعتبروه تتويجاً لقرون من معاداة السامية، والتي تجسدت أخيراً في سياسات الحل النهائي. لكنها رفضت جميع هذه التفسيرات (إلى جانب رفضها البنى والتفسيرات النفسية الأخرى مثل “الذنب الجماعي”) لتثبت -أولاً- أنه “لا يمكن استخلاص أي عمق شيطاني أو وحشي من أيخمان” وإذا ما كان -في هذا المعنى “شخص تافه” فهذا ليس سبباً لاعتباره “عادياً”؛ وثانياً، واستناداً إلى روايات تقدم “تفسيرات أعمق” تصف أفعاله على أنها قابلة للنقاش، لكن ” ما هو غير قابل للنقاش يتمثل في عدم إمكانية القيام بأي إجراء قضائي على أساس توصيفات الأفعال هذه”.

ويتابع شولم التشكيك بدوافع آرنت الشخصية: “يوجد، في التقليد اليهودي، مفهوماً يصعب تحديده ولكنه ملموس بما فيه الكفاية، والذي نعرفه باسم حب إسرائيل אהבת ישראל بمعنى، “حب الشعب اليهودي”، وحالكِ يا عزيزتي حنّة، مثلما هو حال العديد من المثقفين الذين أتوا من اليسار الألماني، يمتلكون القليل من الأثر في داخلهم من هذا الحب”.

وكان جواب آرنت على هذا بعد أن طرحت أنها لا تنتمي لليسار الألماني (في الواقع، لم تكن ماركسية): أنت محق تماماً -فأنا لا أتأثر أو لا أتحرك بدافع أي “حب” من هذا النوع، لسببين: لم أحب قط في حياتي شعباً، أو جماعةً -لا الشعب الألماني ولا الفرنسي ولا الأمريكي، ولا الطبقة العاملة، ولا أي شيء من هذا القبيل. أنا -بالفعل- أحب أصدقائي “فقط” والنوع الوحيد من الحب الذي أعرفه وأؤمن به هو حب الأشخاص. والسبب الثاني؛ يبدو لي “حب اليهود” هذا، بما أنني يهودية، أمرٌ مشبوه ومريب إلى حد ما. لا أستطيع أن أحب نفسي أو أي شيء أعلم أنه جزء لا ينفصل من شخصيتي. ودعني أخبرك، لتوضيح ذلك، عن محادثة أجريتها في إسرائيل مع شخصية سياسية بارزة كانت تدافع -وفي رأيي كان دفاعها كارثياً- عن عدم فصل الدين عن الدولة في إسرائيل. ما قالته تلك الشخصية -بما معناه -فلست متأكدة بعد مضي كل هذا الوقت من حرفية كلماتها بدقة-: “سوف تفهمين أنني، باعتباري اشتراكية [والكلام هنا للشخصية السياسية الإسرائيلية- المترجم]، لا أؤمن بالرب طبعاً؛ أنا أؤمن فقط بالشعب اليهودي”. لقد وجدت هذا تصريحاً صادماً، ولأنني كنت مصدومة للغاية، لم أرد عليها في ذلك الوقت. وربما لو استطعت الرد لأجبتها: تمثلت عظمة هذا الشعب لأنه آمن -ذات يوم- بالرب، ويؤمن به بطريقة تجعل ثقته ومحبته تجاهه أعظم من خوفه. وها نحن الآن نرى كيف أن هذا الشعب بات يؤمن فقط بنفسه؟ فما هو الخير الذي يمكن أن يأتينا من جراء ذلك؟ وإذن، بهذا المعنى أنا لا “أحب” اليهود ولا “أؤمن” بهم؛ انتمائي لهم أمر مفروغ كتحصيل حاصل، وهذا أمر لا خلاف فيه ولا جدال عليه.

تثير نبرة ومضمون حجة آرنت عدة تساؤلات حول فهمها للانتماء اليهودي -انتماءها-.

فماذا قصدت بقولها إنها يهوديتها أمر مفروغ منه؟ بمعنى تحصيل حاصل، دون خلاف أو جدال؟ هل تود القول إنها يهودية بالاسم فقط، أي بحكم الوراثة الجينية أو الإرث التاريخي، أم مزيجاً من الإثنين معاً؟ هل ترى نفسها تتمتع بمكانة يهودية من الناحية الاجتماعية؟

ولكنها تجنبت اعتبار نسب القرابة هذا عندما وصفها شولم بأنها “ابنة شعبنا”، بيد أنها اعترفت بانتمائها: “لم أتظاهر قط بأنني شيء آخر أو أنني لست أنا، بطريقة ما، ولم أشعر حتى بمثل هذا الميل حتى للإيحاء بذلك على هذا النحو في لحظة ما. ومن المحتمل أن الأمر أشبه بالقول إنني رجل ولست امرأة – أي نوع من الجنون سيكون فيما لو زعمت ذلك”.. ثم تتابع “أن أكون يهودية” فهذه “حقيقة، في حياتي، لا جدال فيها” وتضيف: “ثمة هناك أمر مثل الشعور بالامتنان لوجود الأشياء كما هي؛ أي لما هو مًعطى وليس لما هو مكتسب. لما هو طبيعي (فيزيقي physei) وليس لما هو وضعي nomo “.

والإشارة إلى كونها امرأة ويهودية سواء بسواء فهذا هو المقصود بقولها طبيعي physei، وبالتالي فهي تتشكل طبيعياً ولا تتشكل بوصفها جزء من أي نظام ثقافي. لكن إجابة آرنت -بالكاد- تحسم مسألة ما إذا كانت هذه الفئات معطاة أم مكتسبة؛ ومثل هذه المراوغة تجعل موقفها، بالكاد، “جنونياً”.

أليس هناك ما هو مُكتسب لما هو مُعطى يعقّد التمييز الظاهر بين الفيزيقي والوضعي؟

تقدم آرندت نفسها كيهودية يمكنها اتخاذ، وسوف تتخذ، مواقف سياسية مختلفة، سواء كانت تتفق مع فكرة أي شخص آخر عن الآراء التي يجب أن يتبناها اليهودي أو تلك التي ينبغي أن يكونها أو لا يكونها اليهودي. وأياً كان نمط الانتماء هذا بالنسبة لها، فهو لن ينطوي على التوافق مع الآراء السياسية القومية. كما أنه من الصعب، علاوة على ذلك، قراءة ردها على شولم باعتباره أي شيء آخر غير محاولة لإيجاد معنى أو بناء معين لما هو طبيعي physei مفترض لها. وهكذا فقد أيدت آرنت، منذ ذلك الحين، أي ثلاثينيات القرن الماضي، فكرة أن الشعب اليهودي “أمة”، حتى أنها رفضت اليهود الذين نأوا بأنفسهم بعيداً عن هذه الفكرة، وينبغي علينا أن نتساءل، هنا: ماذا حدث لآراء آرنت عن الأمة؟ وعن أنماط الانتماء الثقافي ما بين ثلاثينيات ومنتصف ستينيات القرن الماضي؟

حاولت آرنت من خلال “الكتابات اليهودية”، أن تخوض نضالاً فيما يعنيه أن يكون المرء يهودياً دون إيمان ديني قوي، ولماذا من المهم، على الأرجح، التمييز، كما تفعل هي، بين اليهودي العلماني واليهودي المندمج. ففي نهاية المطاف، تعتبر آرنت نفسها يهودية، مما يشكل فشلاً في خطط الاستيعاب والاندماج (المهمة التي يجب أن تفقد دلالتها تماماً). وتجادل، في مقال غير مكتمل مؤرخ في حوالي العام 1939، بأن كلاً من العقيدة الصهيونية وفكرة الاستيعاب تنبثقان من دوغمائية مشتركة. إذ يعتقد دعاة الاستيعاب أن اليهود ينتمون إلى الدول التي تستضيفهم (كتب الفيلسوف المعادي للصهيونية هيرمان كوهين في مطلع القرن العشرين أن اليهود الألمان هم ألمان أولاً وقبل كل شيء، ويمكنهم التطور والازدهار وتلقي الحماية فقط داخل دولة ألمانية)، بينما اعتقد الصهاينة بضرورة أن يكون لليهود دولة، لأن كل دولة أخرى يتم تعريفها بشكل مستقل عن أقلياتها اليهودية. وتوجّه آرنت نقداً لاذعاً لكلا الطرفين بقولها: “كلاهما يمتلكان العيب ذاته، وكلاهما ينشآن من الخوف اليهودي المشترك من الاعتراف بوجود مصالح متباينة دائماً بين اليهود وشرائح الشعب الذي يعيشون بينه”. بعبارة أخرى، العيش مع آخرين لديهم اهتمامات متباينة هو شرط من شروط السياسة لا يمكن التخلي عنه دون التخلص من السياسة ذاتها.

فلا يشكّل استمرار “المصالح المتباينة”، بالنسبة لها، أساساً لاستيعاب، أو فصل الأقليات القومية. ويحتفظ كل من الصهاينة ودعاة الاستيعاب “بتهمة الغربة” الموجهة ضد اليهود: فيسعى الاستيعابيون إلى تصحيح هذه الغربة بالحصول على مكانة داخل الدولة المضيفة كمواطنين كاملين، بينما يفترض الصهاينة عدم وجود مضيف أجنبي دائم للشعب اليهودي، إذ سوف يتعرضون لنزعة معاداة السامية في أي ترتيب من هذا القبيل، وما سوف يؤمن لهم الحماية والموطأ اللازمين يتمثل في قيام دولة يهودية فقط.

يؤيد كلا الموقفين، إضافة إلى ما سبق، منطقاً خاصاً للأمة والذي بدأت آرنت في تفكيكه بادىء الأمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عبر تحقيقاتها حول معاداة السامية وتاريخ اليهود في أوروبا، ثم تلا ذلك، طوال سنوات الحرب، من خلال مقالات افتتاحية عن فلسطين وإسرائيل. نُشرت في صحيفة “أوفباو Aufbau “، الألمانية اليهودية، وأيضاً في نقدها اللاذع للدولة القومية وإنتاج الأشخاص عديمي الجنسية في كتابها “أصول الشمولية” في أوائل خمسينيات القرن الماضي. ومن الواضح أنه سيكون من الخطأ قراءة ردها على شولم وكأنه اعتناق لمبدأ الاستيعاب.

لقد كانت آرنت يهودية علمانية، لكن علمانيتها لم تطغَ على يهوديتها بقدر ما حددتها تاريخياً. لقد عاشت، على حد تعبيرها، في أعقاب إيمان معين مفقود. وأعطتها تجربتها مع الفاشية، وكذلك هجرتها القسرية إلى فرنسا في ثلاثينيات القرن الماضي، ومن ثم هروبها من معسكر الاعتقال في غورGurs والهجرة إلى الولايات المتحدة في العام 1941، منظوراً تاريخياً محدداً عن مفاهيم اللاجئين وعديمي الجنسية ونقل وتشريد أعداد كبيرة من الشعوب.

ظهر نقد آرنت للقومية، على نحو جزئي من تجربة المنفى والتهجير التي أثرت بشكل خاص على اليهود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولكن الطرد والتهجير لم يكونا، بالنسبة لها، من المشاكل الحصرية “اليهودية”، فهي مشاكل لم تقتصر عليهم قط. وتعتقد أن هناك ثمة التزام سياسي يتطلب تحليلاً ومعارضةً لعمليات الترحيل ونقل السكان وسحب الجنسية بطرق ترفض الروح والأخلاق القومية. ومن هنا جاء نقدها لكل من الصهيونية والاستيعاب. ومن هنا، أيضاً، أتت تسميتها الظاهرة الواضحة لملاحظتها على كلام شولم بأنها لا “تحب” اليهود أو لا “تؤمن” بهم، ولكنها “تنتمي” إليهم فقط. وهنا يتم وضع كل من “الحب” و “الإيمان” بين علامتي اقتباس، ولكن أليس هذا يقع أيضاً ضمن عمومية، “اليهود”، التي تعترض عليها؟

ففي النهاية، نراها تقول إنها لا تستطيع أن تحب “الشعب”، بل يمكنها أن تحب “أشخاصاً” فقط.

ما الخطأ في فكرة حب الشعب اليهودي؟

جادلت آرنت، في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، بأن الجهود المبذولة “لتحرير” اليهود في أوروبا في القرن التاسع عشر لم تُستثمر في تقريرهم لمصيرهم بقدر ما استثمرت في مبدأ معين للتقدم، وهو مبدأ يتطلب اعتبار اليهود تجريداً معيناً [بمعنى فكرة مجردة – المترجم]: (كان يبغي لفكرة تحرير اليهود أن تشمل ليس فقط اليهود الذين قد نعرفهم أو لا نعرفهم، ليس البائع المتجول المتواضع أو المرابي الذي يقرض مبالغ كبيرة من المال، ولكن كان عليها أن تشمل “اليهودي بشكل عام”). تماماً مثلما كان هناك يهود استثنائيون، مثل موسى مندلسون، الذي جاء للدفاع عن “اليهود بشكل عام”، كذلك جاء “اليهودي” ليدافع عن تقدم حقوق الإنسان. كان التأثير، وفقاً لآرنت، هو فصل المبدأ عن الشخص: “قامت التنويرية التقدمية المعارضة لمعاداة للسامية بتصوير اليهودي العادي على نحو متواصل بالشخص الضار لنفسه في الوقت عينه الذي دافع فيه عن حقوق اليهود بشكل عام. لذلك عندما ترفض آرنت حب “الشعب اليهودي”، فإنها ترفض تكوين ارتباط بفكرة التجريد هذه التي وفرت معطى وذريعة لمعاداة السامية.

يعتبر انتقاد شولم اللاذع لآرنت، إشكالياً على وجه الخصوص، لأنه يكتب من إسرائيل في العام 1963 ويعترض على تقرير آرنت غير الرحيم عن إجراءات المحكمة الإسرائيلية أثناء محاكمة أيخمان. فهو يتهمها ليس فقط بعدم محبة الشعب اليهودي، ولكن بتشكيكها فيما إذا كانت إسرائيل ومحاكمها -وربما أيضاً استراتيجياتها في التشويه والشيطنة- تعمل بطرق مشروعة. وعندما يشير إلى الشعب اليهودي، فهو يستبعد -بثورة فعالة- يهود الشتات “الدياسبورا” أو اليهود غير الصهاينة، ويعيد -بالتالي- إنما بطريقة استدلالية لا تخلو من البلاغة، إنتاج الانقسام داخل الثقافة والسياسة اليهودية بين محبي الذات وكارهيها.

ومن الواضح معارضة آرنت للقومية اليهودية القائمة على افتراضات علمانية. لكن النظام السياسي القائم على أسس دينية لم تعد تجده مقبولاً بصورة أكثر من تلك النظم القائمة على تلك الافتراضات. فعلى النظام السياسي العادل العمل على توسيع دائرة المساواة لتشمل جميع المواطنين وجميع الجنسيات.

هذا هو الدرس الذي تتعلمه، آرنت، من مقاومتها للفاشية.

فهي تشعر بقلق صريح بشأن انتقال اليهودية من مجموعة من المعتقدات الدينية إلى هوية سياسية قومية، وكتبت بهذا الخصوص: “أولئك اليهود الذين لم يعودوا يؤمنون بإلههم بطريقة تقليدية ولكنهم يستمرون في اعتبار أنفسهم (مختارين) -بطريقة أو بأخرى- لا يمكن أن يقصدوا، بإيمانهم هذا، سوى أنهم، بطبيعتهم، أفضل أو أكثر حكمة، وأكثر تمرداً أو أنهم ملح الأرض. وهذا لن يكون، كيفما قلبناه على أوجهه المختلفة، إلا نسخة من الخرافات العنصرية”. وزعمت في لحظة ما أن” بؤسنا القومي “بدأ عندما تخلى اليهود عن القيم الدينية:” فمنذ ذلك الحين أعلنا وجودنا في حد ذاته، كشيء ذي قيمة -دون أي محتوى قومي أو، عادةً، دون محتوى ديني-“. ورغم تفهمها للنضال من أجل البقاء بوصفه جانباً لا غنى عنه لكون المرء يهودياً في القرن العشرين، إلا أنها تجد من غير المقبول تجاوز “البقاء نفسه” المُثُل العليا للعدل والمساواة أو الحرية.

اعتقدت آرنت، في أواخر ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن الماضي، أن اليهود قد يصبحون أمة بين الأمم، وجزءً من أوروبا الفيدرالية المتحدة؛ وتخيلت أن جميع الدول الأوروبية التي كانت تناضل ضد الفاشية يمكن أن تتحالف مع بعضها البعض، وأن اليهود قد يكون لديهم جيشهم الخاص الذي سيحارب الفاشية إلى جانب الجيوش الأوروبية الأخرى. لذلك ارتكز جدالها، آنذاك، من أجل تحقيق أمة بلا إقليم، أمة لا معنى لها إلا في شكل فدرالي موحد، والتي سوف تكون، بحكم التعريف، جزءً تأسيسياً من [مجتمع] التعددية. غير أنها فضّلت، لاحقاً، اقتراح قيام دولة يهودية عربية فيدرالية كبديل للفكرة الراسخة بأن دولة إسرائيل يجب أن تقوم على مبادئ السيادة اليهودية. وسوف تكون “السيادة اليهودية”، في الواقع، خطأً فادحاً لدعاة الاقتراح الثاني، لأنها سوف تعني ائتلاف أمة واحدة في الدولة بطرق من شأنها أن تؤدي حتماً إلى ظلم هائل سيقع على كاهل الأقليات. وقد كتبت في العام 1943: “لا يمكن إنقاذ فلسطين كوطن قومي لليهود إلا إذا دمجت (مثل الدول والجنسيات الصغيرة الأخرى) في اتحاد فيدرالي”.

ورغم أن هذا الطرح يمثل حلاً سياسياً علمانياً، إلّا أنها ذكرت في العام 1941 الأساس المنطقي له بالإشارة إلى مثل ديني، فكتبت “نريد نحن، كيهود، الكفاح في سبيل حرية الشعب اليهودي، لأنه ( إذا لم أكن لنفسي؛ فمن لي)؟،ونريد، بصفتنا أوروبيين النضال من أجل حرية أوروبا، لأنه (إذا كنت نفسي فقط -فمن أكون؟)” هذا هو السؤال الشهير الذي طرحه هِليل، الشارح اليهودي من القرن الأول الميلادي.

وتعتمد آرنت، هنا، وفي أماكن أخرى، على التقاليد الدينية اليهودية لصياغة مبادئ سياسية قادرة على تنظيم المجال العلماني للسياسة (وهو شيء آخر غير تأصيل مبادئ السياسة العلمانية استناداً إلى المبادئ الدينية). لا تقتبس آرندت من هليل عندما تكتب إلى شولم بعد نحو 22 عاماً -فهناك، في مراسلاتها تلك، ترفض طرح صياغة دينية لهويتها- ولكن يمكن سماع صدى هليل في الكلمات التي تستخدمها: “لا أستطيع أن أحب نفسي أو أحب أي شيء أعرفه باعتباره جزء لا ينفصل من شخصيتي؛ والآن، إذا كان هذا الشعب يؤمن بنفسه فقط؟ فما هو الخير الذي يمكن أن يخلقه هذا الإيمان”؟

لا يمكنها أن تكون لنفسها فقط، فمن ستكون حينئذٍ؟

ولكن إذا لم تكن لنفسها، فمن ستكون؟

قصدت آرنت الأغيار الأوروبيين بصفة اللايهودي، في ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن الماضي. وسوف تبذل، لاحقاً، بعض الجهد للتفكير فيما قد يعنيه “الانتماء” لليهود والعرب الذين يسكنون الأرض عينها، لكن وجهات نظرها طوال هذه الفترة المبكرة سوف تتمحور حول أوروبا بطريقة لا لبس فيها. وليس أدلّ من ذلك، إصرارها في كانون الأول1941 عل القول: “نحن ندخل هذه الحرب كشعب أوروبي”، بانحراف واضح عن تاريخ اليهودية من خلال تهميش السفارديم والمزراحيم (الذين تشير إليهم باسم “اليهود الشرقيين” في كتاب ” أيخمان في القدس”).

كما يطغى أيضاً، في الكثير من كتاباتها اللاحقة، الافتراض حول التفوق الثقافي لأوروبا، ويتجلى ذلك في انتقاداتها الشديدة لـ [ فرانز] فانون، وفضحها لتعليم اللغة السواحيلية في[ جامعة] بيركلي، ورفضها لحركة القوة السوداء في الستينيات. ومن الواضح أنها لا تضع الأقليات العرقية في الاعتبار عندما تفكر في المهجرين وفي من يعانون من انعدام الانتماء إلى دولة. ويبدو، أيضاً، أنها فصلت الأمة عن الدولة القومية، ولكن حين يقتصر مفهوم “الأقليات” على الفئات القومية، فإن “الأمة” لا تتفوق على “العرق” كفئة فحسب، بل تجعل العرق أمراً غير وارد البتةً.

وتتابع على ذات المنوال، إذا كان اليهود “أمة” دون دولة قومية، فهل يسمح ذلك بنشوء مفهوم يحمل طابع التشتت العرقي والجغرافي للتراث اليهودي بما يشمل السفارديم والمزراحيم؟

كان للانتماء الوطني، في ثلاثينيات القرن الماضي، قيمة مهمة لدى آرنت، لكن النزعة القومية كانت ضارة. ثم تأرجحت آراؤها، خلال السنوات العشر التي تلت ذلك. فأشادت، في العام 1935، بمارتن بوبر والمشروع الاشتراكي للكيبوتسات. ودعمت، في أوائل الأربعينيات***، الهجرة اليهودية من أوروبا إلى فلسطين، ولكن بشرط أن يناضل اليهود أيضاً من أجل الاعتراف بهم “كأمة” داخل أوروبا؛ ونشرت في الوقت ذاته العديد من المقالات طالبت فيها بفصل فكرة الأمة عن فكرة الإقليم. وهو الأساس الذي جعلها تدافع عن اقتراح إنشاء جيش يهودي، وانتقدت بشدة علاقة الحكومة البريطانية “الملتبسة” باليهود، كما يتضح من خلال مضمون الكتاب الأبيض الشهير للعام 1939 الذي حد من عدد اللاجئين اليهود المسموح لهم بدخول فلسطين.

غير أنها كتبت أيضاً، في أواخر الثلاثينيات، أن “إفلاس الحركة الصهيونية الناجم عن واقع فلسطين هو إفلاس في الوقت عينه لوهم الحكم الذاتي وإنشاء سلطة سياسة يهودية مستقلة ومعزولة”. وعبرت في العام 1943 عن مخاوفها وقلقها من أن الاقتراح القائل بأنه لا يمكن الحفاظ على دولة ثنائية القومية في فلسطين إلا من خلال تعزيز اعتماد فلسطين على بريطانيا والقوى الكبرى الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. كما عبرت عن قلقها في أحيان أخرى أيضاً، من أن قيام [دولة] ثنائية القومية سوف تعمل لمصلحة السكان العرب فقط، وضد مصالح اليهود.

وجادلت في مقالتها “إعادة النظر في الصهيونية” (1944)، بأن مخاطر إقامة دولة على مبادئ السيادة اليهودية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة عديمي الانتماء إلى الدولة التي ازدادت حدتها في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وحتى أوائل الخمسينيات، كانت تؤكد بأن إسرائيل أسست باحتلال استعماري بمساعدة القوى العظمى، وعلى أساس متطلبات المواطنة المعادية للديمقراطية. ونظرت بقلق، في الثلاثينيات، إلى ازدياد عدد اليهود عديمي الانتماء لأي دولة. وهكذا دفعها تهجير الفلسطينيين، في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، إلى التفكير بضرورة العمل على تقديم وتطوير تقرير أكثر شمولاً لمعنى عدم الانتماء إلى الدولة.

تصف آرنت في مقالتها تلك “سخافة” فكرة إقامة دولة يهودية في “مجال اهتمام ومصلحة” القوى العظمى، لأن مثل هذه الدولة سوف تعاني من وطأة “وهم الأمة القومية”… وتردف: “السياسة الحمقاء وحدها هي التي يمكنها إملاء ممارسات تثق في حماية سلطة إمبريالية بعيدة، بينما تنفر من حسن نيات الجيران.” وتبدو آرنت أنها حريصة، من ناحية، على إيجاد سبل لبقاء إسرائيل / فلسطين فطرة قائمة وحية؛ كما أنها تتنبأ، من ناحية أخرى، بأن تؤدي الأسس المقترحة للنظام السياسي إلى الخراب. فتقول: “إذا تم الحصول على الكومنولث اليهودي في المستقبل القريب.. فسوف يكون ذلك بسبب المساعدة السياسية لليهود الأمريكيين”. لكن إذا تم إعلان الكومنولث اليهودي ضد إرادة العرب ودون دعم شعوب البحر الأبيض المتوسط، فلن تكون المساعدة المالية وحدها ضرورية فحسب، بل ثمة ضرورة لتأمين دعم سياسي لمدة طويلة قادمة. وقد يتضح أن هذا الأمر سوف يسبب الضيق والتبرم لليهود في هذا البلد، الذين لا يملكون، في النهاية، سلطة توجيه المصائر السياسية للشرق الأوسط”.

وتوقعت آرنت، في العام 1948، بعد أن أقرت الأمم المتحدة دولة إسرائيل، أنه “حتى لو انتصر اليهود في الحرب [الاستقلال]، فسوف تصل إلى نهايتها المحتومة.. فإنجازات الصهيونية في فلسطين مهلكة..” وسوف يعيش اليهود المنتصرون محاطين بسكان عرب معادين لهم تماماً، ومعزولين داخل حدود مهددة دائماً، وسوف يعيشون عمرهم منشغلين في الدفاع عن أنفسهم إلى درجة سوف تُغمر فيها جميع المصالح والأنشطة الأخرى.

وصرّحت ذات مرة، أن التقسيم لا يمكن أن يكون حلاً، بل إن الحل الأفضل هو قيام “دولة فيدرالية”. فمثل هذا الاتحاد الفيدرالي سوف يكون له، من وجهة نظرها،” ميزة منع تأسيس سيادة[ لعلها تقصد السيادة القومية لطرف على طرف- المترجم] لا يحق لها سوى الانتحار”****. واستند استثمار أرندت في فكرة الاتحاد الفيدرالي إلى اعتباره الأمل في تقويض النزعة القومية ومعالجة مشكلة الأفراد عديمي الانتماء. فإذا لم يكن النظام السياسي الذي يضمن الحقوق هو نظام الدولة القومية، فالبديل، عندئذ، إما اتحاد فيدرالي يتم من خلاله تفكيك السيادة [القومية- المترجم] بتوزيع سلطة النظام السياسي، أو إطار لحقوق الإنسان يكون ملزماً لمن أنتجوه جماعياً.

ولا تنتمِ الحقوق إلى الأفراد، من وجهة نظر أرنت، ولكنها تُنتَج بالتنسيق وبشكل متضافر من خلال ممارستها. ووجهة النظر ما بعد الميتافيزيقية هذه مناسبة لفكرة الفدرالية ما بعد القومية التي تخيلتها ليهود أوروبا في أواخر الثلاثينيات، ولهذا السبب يمكن للجيش اليهودي أن يمثل “أمة” اليهود دون أي افتراض بوجود دولة أو إقليم. وهذا أيضاً ما تخيلته في العام 1948 لليهود وللفلسطينيين، على الرغم من قيام دولة إسرائيل على أسس قومية ومزاعم سيادة يهودية.

من الجائز توجيه اللوم لآرنت على سذاجتها، ولكن لا يمكن لومها على بصيرتها في التنبؤ بتكرار حالات عديمي الانتماء إلى الدولة واستمرار العنف الإقليمي. ويمكن القول إن آرنت تبنت سياسة الشتات، التي لا تتمحور حول الوطن اليهودي، بل على حقوق عديمي الانتماء للدولة. ولقراءتها الآن يجب أن نتذكر بعض المقاطع الواردة في كتاب إدوارد سعيد “فرويد وغير الأوروبيين” حيث يقترح أن اليهود والفلسطينيين قد يجدون قواسم مشتركة في تاريخهم المشترك في المنفى والاقتلاع، وأن الشتات يمكن أن يصبح أساساً مشتركاً لنظام حكم في الشرق الأوسط. ويرى سعيد أن أساس التضامن، يمثل جزئياً، “طابع شتات الحياة اليهودية المتنقلة غير المحسومة”، مما يجعله “في عصرنا الزاخر بالتحركات السكانية الواسعة” بوجود أفواج من “لاجئين ومنفيين ومغتربين ومهاجرين”*****. فإذا كانت آرنت تدافع، أحياناً، عن الوطن والانتماء (على الرغم من أنها تفعل ذلك بشكل أقل مع مرور الوقت)، إلا أنها لا تدعو إلى نظام حكم مبني على روابط الولاء الراسخة. فقيام النظام السياسي يتطلب القدرة على العيش مع الآخرين على وجه التحديد عندما لا يكون هناك نمط واضح للانتماء.

هذه هي هزيمة حب الذات -حركية الابتعاد عن النزعات النرجسية والقومية- التي تشكل الأساس لقيام سياسة عادلة من شأنها أن تعارض كلاً من النزعة القومية وأشكال عنف الدولة التي تعيد إنتاج حالة اللاوطنية [عدم الانتماء لوطن- المترجم]ومعاناة من يمثلونها.

تمثل معارضة آرندت لعمليات الاقتلاع ونزع الملكية التي طالت أي (وكل) أقلية تحول أو انحراف عن التفكير اليهودي حول العدالة. وموقفها هذا لا يعمم على اليهود فحسب، بل يعارض معاناة عديمي الانتماء إلى الدولة بغض النظر عن الوضع القومي. ومن الواضح أن “الأمة” لا تزال تقيد مفهومها عن الأقلية المحرومة، وتترك مجموعة من الأسئلة المهمة دون إجابة:

هل هناك “خارج” لكل نظام حكم فيدرالي؟

هل يجب أن يتولى الاتحاد الفيدرالي “السيادة” في سياق العلاقات الدولية؟

هل يمكن تنظيم العلاقات الدولية على أساس السياسة الفيدرالية، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن للاتحادات الدولية أن تفرض قوانينها دون اللجوء إلى السيادة؟

لقد اعتدنا خلال السنوات الأخيرة على الحجة القائلة بأن الدساتير الحديثة تحتفظ بوظيفة سيادية وأن الشمولية الضمنية تعمل كمبدأ مقيد داخل الديمقراطيات الدستورية.

تولي قراءة جورجيو أغامبين لكارل شميت اهتماماً خاصاً لممارسة السلطة السيادية في تأسيس حالة استثناء تعلّق العمل في الحماية الدستورية وحقوق الاندماج للسكان المعينين في الأنظمة الديمقراطية القائمة.

وتقدم آرندت في “كتابات يهودية” منظور مضاداً ذو قيمة عالية. فعلى الرغم من أن أغامبين مدين -بشكل واضح- للمساهمة التي قدمتها في كتابها “الشرط الإنساني The Human Condition “ في شرحه لـ “الحياة العارية” (الحياة التي تم نبذها من قبل الحاضرة polis والمعرضة للسلطة الخام الغاشمة)، فإن ما تركز عليه آرنت في عملها على النزعة الشمولية هو الدولة القومية وليس السيادة. من خلال الإصرار على أن اللاوطنية [عدم الانتماء لوطن -المترجم] هي الكارثة السياسية المتكررة في القرن العشرين (وهي تتخذ الآن أشكالاً جديدة في القرن الحادي والعشرين)، وترفض آرنت إعطاء قالب ميتافيزيقي لـ “الحياة العارية” المجردة. لقد أوضحت، في الواقع، في “أصول الشمولية” أن “الحالة الطبيعة” المزعومة التي يختزل فيها النازحون وعديمي الانتماء إلى الدولة ليست طبيعية أو ميتافيزيقية على الإطلاق، ولكنها اسم لشكل سياسي محدد من العوز والحرمان .

اقترحت منظمة (عدالة)، “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل”، مؤخراً “دستوراً ديمقراطياً” لا يبدأ بسؤال “من هو اليهودي؟”، ولكن بسؤال “من هو المواطن؟” وعلى الرغم من أنها لا تسعى للبت فيما يؤسس أو يقرر شرعية إقليم هذه الدولة، فهي تقترح فصلاً منهجياً بين الأمة والدولة، وبالتالي فهي تتماشى مع سياسة آرنت ونهجها.

إن فكرة آرنت عن نظام حكم فيدرالي ليست هي ذاتها التي تتمثل في الأنماط السائدة للتعددية الثقافية، غير أنها تطرح نمطاً سياسياً، وليست مجرد مجموعة منقسمة من الهويات الثقافية السيادية، ولكنها تشتت السيادة والقومية والفردية -على حد سواء- في أشكال التعايش الاجتماعي والسياسي.

قد تكون هذه التصورات متفائلة، وربما ساذجة، ولكن ليس لهذا السبب يمكننا الاستغناء عما هو مأمول بشكل دائم -على الأقل- ليس دون العنف الإقليمي المستمر الذي حذرت منه أرنت******.

……

ملاحظات المترجم

*لا شك أن الصهيونية التي انتقدتها آرنت تختلف عن الصهيونية الحالية التي تجاوزت، بفعل عوامل كثيرة، ظروف نشأتها ومخاطر أن تصبح ” شبحاً حياً وسط أنقاض عصرنا” على حد قول آرنت نفسها، للمزيد انظر”Zionism Reconsidered,” Menorah Journal, vol. 23, no. 2 (October-December 1945), p. 172.

**لم يكن غرشون شولم وحده من تعرض لآرنت بالانتقاد اللاذع لموقفها من محاكة أيخمان، ففي مذكرات الكاتب والناقد الأمريكي إدمون ويلسون يذكر أنه زاره الفيلسوف ومؤرخ الأفكار البريطاني (من أصل روسي) إشعيا برلين في أواخر العام 1966 ودار جدل بينهما أبدى فيه برلين “تحيزاً عنيفاً، وأحيانًا غير منطقي ضد الناس” ويقول ويلسون إن تحيز برلين ضد حنّة أرنت على خلفية ما كتبته عن وقائع محاكمة أيخمان كان لافتاً للنظر، رغم أنه لم يقرأ ما كتبته، علماً أن كتابها هذا أثار زوبعة من الجدل، ربما مستمرة حتى يومنا هذا، بين المهتمين بالأمر على اختلاف مشاربهم وفي ذات الوقت ما زال يمثل نقطة جذب للقراء أيضاً، وليس خفياً على المطلعين أن انهيار الاتحاد السوفييتي -ومن خلفه الشمولية السياسية كنظام حكم، في أوروبا ساهم، إلى حد ما، في تجدد الاهتمام بأعمال آرنت ” لا سيما كتاباتها عن محاكمة أيخمان.

*** دعمت آرنت، في الواقع، قبل العام 1944 فكرة إقامة وطن يهودي في فلسطين أثناء الحرب (علينا أن لا ننسى أنها كانت، قبل ذلك، تلميذة متحمسة للزعيم الصهيوني الألماني كورت بلومنفيلد والذي يعرف عادة بأبي صهيونية ما بعد الاستيعاب)، واعتبرت الصهيونية بأنها “حركة تحرر قومي للشعب اليهودي”، وسوف يكون بمقدور اليهود كسب العرب إلى صفهم في سبيل تحقيق مشروعهم القومي. كانت تعتقد أن اليهود سيكونون قادرين على كسب العرب إلى صفهم وكانت ترى أن الحل ينبغي أن يكون على أساس دولة ثنائية القومية، أي وجود أمة واحدة من قوميتين: “عرب ويهود” متساويتين في الأصوات والتمثيل والحقوق ولذلك عارضت بشدة قرار التقسيم 1947 . ودعمت دعم وصاية الأمم المتحدة التي سمحت بهجرة اليهود كإجراء مؤقت. رغم أنها انتقدت بشدة فكرة “الدولة اليهودية” في مقالها “إعادة النظر في الصهيونية” باعتبار مثل هذا لطرح يمثل رداً تضليلياً على مزاعم معادة السامية، ومثلما هو واضح من قراءة جوديث بتلر هنا، كانت آرنت ترى في “اليهودية” هوية أوروبية، وبالتالي فإن إقامة أي “دولة يهودية” خارج أوروبا سوف يمثل محاكاة للمشروع الاستعماري الأوروبي حول العالم “غير الأوروبي”

**** لعل ما تقصده أرنت هنا هو القول بأن النظام الفيدرالي، يعتبر أفضل حل سياسي لليهود والعرب لأنه يمنع تأسيس دولة تقوم على أسس سيادية مطلقة وحصرية ستؤدي حتماً إلى نتائج سلبية وكارثية، مثلما حدث مع دولة إسرائيل في توقعات آرنت؛ فهي ترى أن تحقيق السيادة الوطنية ( اقرأها القومية) -بمفردها- ليس دائماً هو الخيار الأمثل، وأن النظام الفيدرالي هو الذي سوف يمنع هذا الخطر عن طريق توزيع للسلطة بين مختلف الكيانات السياسية في الدولة.

*****الاقتباسات الموجود مأخوذة من النسخة العربية لمحاضرة إدوارد سعيد فرويد وغير الأوربيين، التي نشرتها دار الآداب اللبنانية على هيئة كتاب في العام 2004 ، وللمزيد انظر ص 75 وما بعدها من النسخة العربية.

******بمعنى أن الأفكار والتصورات المطروحة، والتي قد تبدو متفائلة أو ساذجة، لا يمكن التخلي عنها بشكل دائم أو نهائي، فالأفكار التي تدعو إلى تفادي القومية والعنف والتمييز العرقي، وتسعى لتحقيق التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية، تظل مهمة وقيمة ولا يجب التخلي عنها رغم أنها قد تبدو غير واقعية في الوقت الحاضر.

…..

العنوان الأصلي: ‘I merely belong to them’

المصدر: Judith Butler · ‘I merely belong to them’: Hannah Arendt · LRB 10 May 2007

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center