توطئة

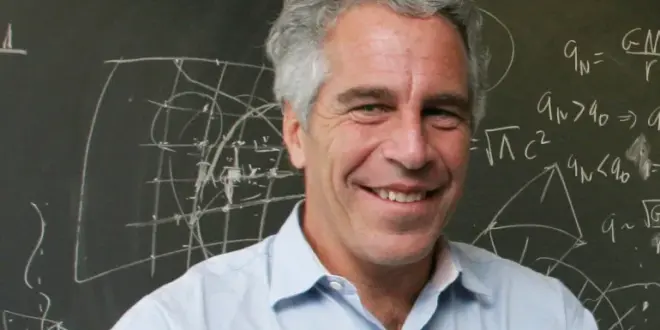

لم يكن جيفري إبشتين، المموّل ورجل الأعمال الأمريكي، مجرّد فرد منحرف أو حالة شاذة داخل النظام، بل شكّل مركز ثقل في شبكة بنيوية متكاملة من شخصيات نافذة ومؤسسات قانونية وفضاءات اجتماعية مغلقة، صُمّمت بعناية لإخفاء أنماط الاستغلال الجنسي للقاصرين وإدارتها. وتُظهر التحريات القضائية والتقارير الاستقصائية أن عمل إبشتين كان من داخل المنظومة (وليس من هامشها)، فهو الفاعل والوسيط والمستفيد في آن واحد، ضمن نموذج يعيد إلى الأذهان البنية التي صوّرها فيلم العنف 8mm، من حيث الفعل الإجرامي ومنطق التنظيم والإخفاء. ولكن السياق هنا يتجاوز حدود الجريمة الجنسية إلى ما هو أعمق ليشمل العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تمنح القدرة على الإفلات من المساءلة. ومن ثمّ، فإن فهم القضية لا يستقيم دون تفكيك البنية القانونية والاجتماعية التي سمحت باستدامة نمط الانتهاك هذا، وحوّلته من استثناء إلى ممارسة محمية.

ننطلق، هنا، من الفصل الصارم بين منطق القضاء ومنطق التحليل النقدي، إذ يشكل غياب الإدانة القضائية، أو وجود تسويات قانونية، جزء من آلية اشتغال الحصانة داخل النظام، وهذا لا يعني بأي حال نفياً للحدث. كما نقارب مفهوم “الإفلات من العقاب” بوصفه نتيجة بنيوية، أكثر من كونه خلل طارئ أو عرضي. ولهذا الغرض، اعتمدنا على طيف متباين-سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة- من المواد القضائية والوثائق والتقارير الصحفية الاستقصائية وإفادات بعض المسؤولين السابقين ووثائق رُفعت عنها السرية… وما إلى ذلك. ولا نتعامل مع هذه المواد جميعها كأدلة قضائية متكافئة، أو قاطعة، نظراً لاختلاف درجة التثبّت القانوني والسياق الذي أنتجها. ولا نجد أنفسنا مضطرين للقبول بها أو نفيها. فما يهم التحليل -في نهاية المطاف- قراءة الظاهرة كبنية اجتماعية–سياسية تتجاوز مسألة الإدانة الجنائية من عدمها.

ويقتضي التحليل هنا التمييز الواضح بين البنية والمؤامرة. فالبنية تشير إلى آليات نظامية تعطي نتائج معيّنة تلقائياً، حتى دون نيّة مسبقة، عبر تفاعل مؤسسات (مثل القانون والإعلام والسوق) وعلاقات قوة راسخة. أما المؤامرة فتفترض خطة سرية محكمة يضعها أفراد محددون. وتكمن خطورة الخلط بين المفهومين في أن السرد التآمري يحوّل النقد البنيوي إلى مطاردة “الشرير المدبّر”، فيُفرّغ النظام من مسؤوليته. بينما يكشف التحليل البنيوي أن “الحصانة” ليست ثغرة عابرة، بل وظيفة منتظمة تنتجها الدولة الليبرالية حين تتحول إلى خادم لرأس المال.

….

يُعدّ الاعتقاد بأن وثائق إبشتين تمثل انعكاساً مباشراً وشاملاً لـ “الحضارة الغربية” جملة وتفصيلاً ضرباً من الاختزال المخل، الذي يقع في فخ الطباق الثقافوي؛ فمثل هذه القراءة تسقط الانحطاط الأخلاقي لفئة أو أفراد على ثقافة كاملة، متجاهلة أن السياقات الحداثية ذاتها التي أفرزت تراكم رأس المال والفردانية المتطرفة والسياسات الإمبريالية، هي التي أنتجت أيضاً آليات التنظيم المدني والقدرة على التمثيل السياسي؛ وهي الآليات التي جعلت الحراك المناصر لغزة في الغرب، من حيث الحجم والاستمرارية، يفوق نظيره في العالم العربي.

غير أن القراءة النقدية لهذه “المكتسبات الحداثية” تقتضي الحذر؛ فهي ليست أدوات محايدة، لأنها تؤدي في كثير من الأحيان وظيفة “صمامات الأمان” لامتصاص الغضب الاجتماعي وإدارته عبر قنوات مضبوطة، بما يضمن ألا يتحول إلى تهديد فعلي لعلاقات الإنتاج أو لبنية الهيمنة الطبقية القائمة. إن الركون إلى الإجابات الاختزالية التي تشيطن “الآخر” يعيد إنتاج الأزمات البنيوية، يقدّم حلولاً سهلة لمظاهر الأزمة، ويخفق في فهم الحقائق المركبة، فيعجز عن إنتاج حلول جذرية[1].

وبتجاوز هذا الاحتراز المنهجي، ندخل إلى صلب التحليل، حيث يصبح من الضروري إعادة تعريف “الشبكة العميقة” خارج الدلالات التقنية الرقمية. فنحن لا نقف -في قضية إبشتين- أمام مواقع مشفّرة أو فضاءات إلكترونية معزولة ، بل أمام نسخة معدلة من فيلم “8mm”[2]؛ أو لنقل نسخة واقعية منه يمثلها “نادي النخبة المغلق” الذي يعتمد ما يمكن تسميته “التشفير الاجتماعي”؛ حيث تحل فيه اتفاقيات الصمت، والحصانة غير المعلنة، وشراكات الاستخبارات، محل بروتوكولات الحماية التقنية.

وإذا كان التشفير الاجتماعي يقوم على اتفاقيات الصمت والعلاقات الشخصية، فإنه في العقدين الأخيرين وجد حليفاً قوياً في التشفير الرقمي. ولم تكن جزيرة إبشتين المعزولة جغرافياً سوى النسخة المادية من “الغرف السرية المشفرة Encrypted Rooms على منصات التواصل الآمنة. لقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة تفريغاً جديداً لمنطق الشبكة العميقة: فأولاً لجهة تعقيد عمل وآليات التتبع فتحولت المعاملات المالية إلى عملات مشفرة ومعاملات مصرفية معقدة عبر ملاذات ضريبية تستخدم برمجيات متطورة لإخفاء المسار. وثانياً عبر تأمين التواصل، حيث انتقلت الترتيبات من المكالمات الهاتفية المشفرة البسيطة إلى منصات مراسلة مثل “سيغنال” أو “تيليغرام” بطبقات تشفير مزدوجة وميزات المحو التلقائي. وثالثاً، تجميع البيانات وتخزينها، فلم تعد “بنوك المعلومات السوداء” خزائن حديدية، بل خوادم سحابية مشفرة موزعة عبر قارات، يصعب اختراقها أو الاستيلاء عليها قانونياً. وهكذا، فإن التقنية لم تُلغِ البنية القديمة لشبكات النفوذ، بل حصنّتها وأعطتها كفاءة وقدرة على التوسع عالمياً، محوّلة الفضاء الرقمي إلى “ملاذ ضريبي” للسلوكيات الإجرامية أيضاً. وأصبح التواطؤ لا يحتاج بالضرورة إلى لقاء في جزيرة خاصة، بل يمكن إدارته من خلال شاشة في أي مكان في العالم.

نعم هو الأمر كذلك… ففي هذا العالم، يعمل الانحطاط بمنطق “خط الإنتاج الصناعي”، ويصبح القانون أشبه بجدار حماية (Firewall) يمنع وصول العدالة إلى “الخوادم” الكبرى.

وينبغي-لفهم ظاهرة إبشتين- تجاوز صورة “الرجل الشرير المنفرد”، والنظر إليه بوصفه وظيفة ضرورية داخل بنية الرأسمالية المتأخرة (على حد قول الأدبيات الماركسية الغربية؛ وليس القصد هنا “مرحلة متأخرة” بالمعنى الحرفي، وإنما كشف طريقة توليد مساحات معفاة من المساءلة لواسطة آليات ذاتية يراكمها راس المال الفاحش، وإنما القصد مرحلة تتميز بتحول كل ما هو إنساني كالعلاقات والجسد وحتى الأخلاق إلى سلعة قابلة للتداول). فهو لم يكن قواداً بالمعنى التقليدي، وإنما سمسار رغبات في سوق الابتزاز، حيث يتحول الإنسان –والقاصر تحديداً– إلى سلعة نادرة للتداول داخل سوق نخبوية مغلقة. وهنا، كان إبشتين جزءً من “بنوك معلومات سوداء” تدير بورصة الأسرار، وتراكم الـ Kompromat، أي “الأصول الأخلاقية” القابلة للاستخدام في الابتزاز السياسي والاقتصادي، بما يضمن توازن الرعب داخل النخبة.

وضمن خصخصة السيادة، تمنح الثروة الفاحشة أصحابها “جغرافيا قانونية خاصة”؛ فجزيرة إبشتين هي أكثر من عقار، إنها “فضاء سيادي مصغر” خارج نطاق الرقابة الفعلية، يسود فيه النزوات… نزوات “المواطن الذي فوق الدولة”. وقبل أن نستسلم لانطباع أن ظاهرة “حصانة النخبة” هذه هي وليدة الرأسمالية المالية المعاصرة حصراً، يتعين علينا وضعها في سياق تاريخي أوسع. إن ممارسة “الحصانة القانونية-الاجتماعية” للطبقات الحاكمة هي نمط متكرر في تاريخ السلطة. ففي الإمبراطوريات القديمة، كان للأرستقراطيين حقوق قضائية مختلفة، وفي عهد الملوك الإلهيين، كانت شخص الحاكم تمثل سيادةً فوق المحاسبة.

حتى في العصور الاستعمارية الحديثة، تمتع المستعمرون الأوروبيون بامتيازات قضائية شبه مطلقة في المستعمرات، بعيداً عن رقابة المحاكم في الوطن الأم. ما تغير اليوم ليس مبدأ الحصانة ذاته، بل آلياتها وشكلها القانوني. فقد تحولت من امتيازات مقننة بالدستور أو بالعرف (كالحصانة الدبلوماسية أو السيادية) إلى امتيازات “غير رسمية” لكنها فعالة، تشتغل عبر شبكات من العلاقات والثروة والتبعيات المتبادلة داخل إطار دولة قانون رسمياً. هذا التحول من “الحصانة المعلنة” إلى “الحصانة المكتسبة عملياً” هو السمة المميزة لبنية السلطة في الرأسمالية المتأخرة، حيث يظهر التناقض بين المساواة القانونية المجردة واللامساواة الاجتماعية الفعلية بأقسى صوره. هنا تتجسد القاعدة غبر المعلنة: السجن للفقراء، والفضائح للأغنياء، واللعنة على الغرباء.

وتتجاوز القضية في بعدها المنفعي حدود الفساد الأخلاقي وتحويل العلاقات الاجتماعية إلى سلعة قابلة للاستغلال حين يلتقي راس المال بالسلطة، لتدخل في صلب العمل الاستخباراتي، إذ تشير الكثير من التقارير والتسريبات غير الموثقة وغير المؤكدة قضائياً إلى احتمال اقتران هذه الشبكة بأنماط مصائد العسل Honey Traps المستخدمة في العمل الاستخباراتي العالمي.

ويكتسب طلب إبشتين من إيهود باراك نفي أي علاقة له بالموساد دلالة خاصة؛ إذ يكشف عن علاقة وظيفية محددة أكثر منها علاقة شخصية أو تجارية أو مكاسب مالية. وقد سمحت الولايات المتحدة لهذه الشبكة بالعمل على أراضيها إما بوصفها شكلاً من “الاستعانة بمصادر خارجية” في جمع المعلومات، أو لأن النظام السياسي هناك أصبح “مرتهناً” لمواد الابتزاز التي راكمها إبشتين ومشغلوه.

فهم إبشتين أن المال وحده لا يكفي، ولا بد من غطاء أخلاقي ومعرفي لحمايته وصرف النظر عن سلوكياته المشبوهة. لذلك اخترق مؤسسات أكاديمية مرموقة عبر التبرعات، وقد قبلت تلك الرأسمالية الأكاديمية الجشعة هذا “المال القذر” مقابل تمويل الأبحاث، لتتحول من حارسة للقيم إلى “غسالة” سمعة. فحين يكون الجاني غربياً أبيض، تسارع المؤسسة إلى عزل الجريمة داخل فردانية الجاني، وفق منطق “التفاحة الفاسدة”. وهذا يفسر لماذا لم تحصل أي من ضحايا إبشتين على عدالة كاملة، لأن الطريق الأسهل كان شراء صمتهم (على طريقة شراء الأكاديميا)؛ حيث حولت صناديق التعويضات العدالة من عقوبة للجاني إلى “صك مالي لإسكات الضحية”[3]، بشرط التنازل عن الملاحقة القانونية. أو عبر تسويات دون إدانة؛ حيث يؤمن المال “عدم الاعتراف بالمسؤولية”، فيُغلق الملف قانونياً وتبقى السمعة نظيفة في السجلات الرسمية[4].

ولفهم عمق المأزق، علينا استعارة مفهوم التزامن من علم النفس التحليلي ومقارنته بما حدث هنا[5]. ففي عالم إبشتين، نحن أمام نسخة شيطانية من هذا التزامن؛ حيث لا يترك الكون شيئاً للصدفة، بل تتولى الشبكة هندسة الأقدار. إن اجتماع كل هؤلاء الرؤساء والعلماء والأمراء في مكان واحد لم يكن توافقاً قدرياً، بل كان نتاج “سببية خفية” ومحكمة. ويلعب إبشتين هنا دور “صانع المصادفات”؛ فيضع الطعم على مقعد الضحية في اللحظة المناسبة تماماً، ليظن الهدف أن القدر يبتسم له، بينما هو في الحقيقة يخطو بقدميه إلى الثقب الأسود داخل خوارزمية ابتزاز أُعدت سلفاً. إنها “شبكة عميقة” تخفي المعلومات والروابط السببية للأحداث، فتحول الجريمة المنظمة إلى سلسلة من “المصادفات السعيدة” للنخبة.

كحالة عامة؛ تعري وثائق إبشتين “الاستعلاء الأخلاقي” الغربي، وتثبت أن شعارات حقوق الإنسان تسقط فوراً عند حدود مصالح “النخبة البيضاء”. ولا تفهم المسألة كفشل عرضي في تطبيق القانون، بل ينبغي قراءتها كنموذج مكتمل لهندسة الحصانة داخل الدولة الليبرالية المتقدمة من خلال تواطؤ طبقات قانونية واجتماعية واستخباراتية. والفضيحة الحقيقية ليست فيما ارتكبه إبشتين وضيوفه فحسب، بل في النظام الذي سمح بوجوده، وحماه لعقود [6]، وسهل عمل شريكته [7]، ثم قتله أو تركه يموت (أبقت حادثة وفاته في الحبس، التي خلصت التحقيقات الرسمية إلى أنها انتحار مع إقرار بثغرات أمنية فادحة، الملف مفتوحاً حول مسؤولية المؤسسة دون الحاجة إلى فرضية القتل غير المثبتة.) ليحمي الرؤوس الكبيرة.

كما تكشف الوثائق أيضاً، عن عطب بنيوي عميق في المنظومة الغربية، يتجاوز كونه مجرد انحراف أخلاقي لأفراد، ليطال جوهر “الرأسمالية المتوحشة” وآليات الحماية التي توفرها لنخبها. علماً أن الاجتماع الإنساني بشكل عام (أي ما هو أيضاً خارج السياقات الغربية) لا يخلو من آليات “هندسة” الحصانة، لكن تحليلها هنا يقتصر على السياق الذي هو كفيل بإنتاج المعنى الذي يدعي احتكار الأخلاق، وهو ما يجعل التناقض أكثر وضوحاً.

وإذن، نحن أمام مشهدية فجة للنفاق المؤسسي، يقوم فيها المال بشراء “الحصانة”، لتتحول العدالة من قيمة مطلقة إلى سلعة خاضعة للتفاوض، فيعاد تعريف الجريمة بناءً على هوية الفاعل وليس على فداحة الفعل.

طيب… وماذا عن الجدوى من فضح شبكة إبشتين ومشغليه؟

يقيناً، لن يحاكم أحد من نخبة النخبة… ولكن الفائدة لنا ليس قضائية (وإن كنا نأمل ذلك)، بل هي فائدة معرفية تاريخية، تتمثل في سقوط القناع الأخلاقي عن الغرب الذي بنى هيمنته طوال قرونٍ ليس فقط بالقوة العسكرية، بل بـ “القوة الناعمة” والادعاء بأنه الوصي على الأخلاق وحقوق الإنسان.

لقد أتت هذه الوثائق لتعري هذا الادعاء وتُنهي أسطورة “المؤامرة”: فما كان يجري الاستهزاء به سابقاً ويوصف بنظريات المؤامرة حول فساد النخب العالمية، أصبح الآن وثائق رسمية وحقائق لا تقبل الشك.

يقودنا هذا التحليل البنيوي القاسي إلى السؤال المحتوم والأكثر إرباكاً: إذا كانت “هندسة الحصانة” نتيجة طبيعية (وليس شاذة) لتقاطع رأس المال الفاحش مع آليات الدولة الليبرالية، فهل من مخرج؟

إن أي محاولة للإجابة يجب أن تتجنب الوصفات السهلة. فزيادة التشريعات العقابية، كما تظهر القضية، يمكن أن تتحول هي ذاتها إلى أداة يستخدمها الأقوياء ضد الضعفاء، أو يتم تفريغها عبر الثغرات القانونية الباهظة الثمن.

جيفري إبشتين هو التجسيد الحي لـ “الجانب المظلم” من تبعات تراكم رأس المال؛ حيث تلتقي السلطة المطلقة بالفساد المطلق، وحيث يصبح القانون مجرد إجراء بيروقراطي لإدارة شؤون الفقراء، بينما يدير الأغنياء شؤونهم بقوانين الغابة المغلفة بالحرير. وعند مقارنة التغطية الإعلامية الغربية لقضيته بقضايا مشابهة في دول غير غربية، نجد أنفسنا أمام “بنية سردية” متقنة، تعتمد على معايير مزدوجةٍ واضحة الملامح. فتختزل القضية برمتها في شخص إبشتين وشريكته غيسلين ماكسويل، ووصمه بالتفاحة الفاسدة وبالانحراف عن القيم الغربية (وهذا لا ينفي وجود آليات رقابة داخل المنظومة الغربية، كما في حراك MeToo، لكن فعاليتها تظل محدودة حين تواجه مصالح النخبة العليا). ولو حدث هذا في دولة إفريقية أو عربية، لكانت العناوين تتحدث عن “فساد ثقافي” أو “انحطاط مجتمعي”، ولتحملت “الثقافة المحلية” أو “الدين” وزر الجريمة.

ومع ذلك، يجب الحذر من تصوير الآلة الإعلامية والقضائية كجبهة متجانسة في التستر. ففضح شبكة إبشتين جاء، جزئياً، بفعل تناقضات داخل المنظومة ذاتها: تحقيقات صحفية عنيدة (كمشروع ميامي هيرالد: https://www.miamiherald.com/topics/jeffrey-epstein/)، وقضاة رفضوا الترهيب، وحركات اجتماعية ضاغطة. هذا يكشف عن حرب موضعية خفية بين تيارين داخل النخبة: أحدهما يراهن على الإفلات المطلق عبر التحالفات المظلمة، والآخر (أخلاقي أو براغماتي) يرى في هذا الانحطاط تهديدًا لشرعية النظام كله. سقوط إبشتين وماكسويل يمثل انتصارًا مؤقتًا للتيار الثاني، ولكن بطريقة محتواة: تم التضحية بالوسيط والمساعد لاحتواء الضرر وإسقاط الفضيحة على ‘أفراد فاسدين’، وبذلك حُفظت ‘القائمة الأكبر’ وأُعيد إنتاج النظام مع تطهير شكلي. فهم هذه الديناميكية الداخلية يحمينا من قراءة المؤامرة الشاملة، ويُظهر أن نقاط الضعف في جدار الحصانة تنشأ أحيانًا من تصدعات داخل الصف النخبوي ذاته.

ورغم ظهور أسماء سياسيين كبار، حرص الإعلام الغربي على فصل “المؤسسة السياسية” عن “السلوك الشخصي”، فقيل إنهم أخطأوا في “اختيار أصدقائهم”، ولم يقل إن “النظام الديمقراطي الأمريكي يفرز مغتصبين”. وعليه، لا ينحصر السؤال في وجود هذه العوالم الفاسدة والسادية المتوحشة أو ندرتها، بل في الدرجة التي أصبح وجودها ممكناً اجتماعياً وأخلاقياً، دون أن يخلخل تصوّراتنا عن المسؤولية، أو يعيد طرح السؤال الأقدم: متى تتحوّل المشاهدة إلى تواطؤ؟

فضح إبشتين، إذن، ليس انتصاراً، بل اختباراً. اختبار لمدى قدرتنا على رؤية البنية حين يختفي الفاعل. وحين نفشل في هذا الاختبار، نصبح نحن أنفسنا جزءً من “التشفير الاجتماعي” فنستهلك الفضيحة كسلعة إعلامية. ندين ونغض النظر عن الآلية.

لا تبدأ العدالة الحقيقية، إن أردناها يوماً، بمحاكمة الأسماء المتخفية أو المستورة. العدالة تبدأ حين نسارع بهدم الجدران التي جعلت هذا الإخفاء وذلك التستر ممكناً من الأساس.

….

المصادر:

- 1. تغطية صحيفة نيويورك تايمز لملف إبشتين وشبة النفوذ المقال الاستقصائي الشامل لعام 2019 حول ثروة إبستين وعلاقاته

https://www.nytimes.com/2019/07/30/business/jeffrey-epstein-net-worth.html وثمة تغطية كاملة للقضية على موقع الصحيفة هناhttps://www.nytimes.com/topic/person/jeffrey-epstein

2.محاكمة غيسلين ماكسويل: المقال التحليلي لمخرجات المحاكمة (2021): https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/29/ghislaine-maxwell-trial-verdict-key-takeaways

3.السجلات القضائية الفيدرالية: رابط مباشر لملف القضية رقم 08-CR-00227 (فلوريدا) التي عقد فيها “صفقة أكوستا”: Court Listener: United States v. Epstein (Case No. 9:08-cr-00227)

وثائق رُفعت عنها السرية (كانون الثاني 2024) https://www.documentcloud.org/app?q=%2Bproject%3Ajeffrey-epstein-documents-211659%20

4 التحقيق الاستقصائي حول فضيحة إبستينhttps://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/jeffrey-epstein-documents-unsealed/

5.فيلم 8mm https://www.imdb.com/title/tt0134273/

6.Bartlett, Jamie. “The Dark Net”, Melville House, 2015. https://books.google.se/books/about/The_Dark_Net.html?id=MGw5BgAAQBAJ&redir_esc=y

….

الهوامش

[1]منهجياً، لا يمكن التعامل مع جميع وثائق إبشتين بوصفها حقائق قضائية مكتملة؛ إذ إن جزءً منها لا يتجاوز كونه مراسلات، إفادات، أو ادعاءات لم تُحسم قانونياً. غير أن هذا لا ينتقص من القيمة التحليلية لـ”ظاهرة إبشتين” بوصفها مؤشراً على انحطاط طبقي–سياسي بالغ العمق داخل النخب الغربية. إن الإحالة إلى هذه الوثائق هنا ليست توثيقية بقدر ما هي بنيوية، تهدف إلى فهم آليات الحصانة الاجتماعية والقانونية، دون الخوض في تفاصيل القضايا الفردية. وعليه، تُدرج الظاهرة ضمن تحليل أوسع للهيمنة الطبقية، وتقاطعات السلطة بالمال، وحدود المساءلة داخل النظام الليبرالي (الرأسمالي المتأخر).

[2] فيلم “8mm”: عمل سينمائي (1999) ينتمي إلى سرديات العنف الأقصى(Snuff film) تدور حبكته حول محققٍ خاصٍ يعثر داخل خزنة ملياردير راحل على شريط فيديو يوثق جريمة قتل حقيقية لفتاة قاصر. ونستخدم مثال الفيلم هنا كإحالة رمزية مرجعية لتقاطع الثراء الفاحش مع الانحراف السادي. يمثل الفيلم جهداً مبكراً لمنطق بنيوي سيصبح فيما بعد جزءً من الواقع الرقمي المعاصر، أي تحويل العنف الأقصى إلى مادة قابلة للتداول ضمن فضاءات مغلقة، تُدار بآليات سوقية، ويجري حمايتها بمسافات تقنية ونفسية محسوبة تفصل بين الفعل الإجرامي ومتلقيه. ما يلفت في الفيلم السياق الذي تندرج فيها مشاهد الانتهاك؛ حيث يُعاد تعريف الجريمة بوصفها محتوى، والمشاهدة بوصفها استهلاكاً منزوع المسؤولية. ولا يبدو -ضمن هذا الإطار- الانتقال من الشريط المادي إلى الوسيط الرقمي قطيعة بقدر ما هو استمرار بنيوي. فما تغيّر هو شكل التداول ودرجة الإخفاء، وليس المنطق الناظم. ففي الفيلم يكون الدليل مادياً، محدود النسخ، وقابلاً للتتبع. أما في البيئة الرقمية المعاصرة، أصبح الدليل سيالاً، قابلاً للمحو وإعادة الإنتاج، ويتحرّك ضمن فضاءات تتقاطع فيها التقنية مع هشاشة القانون وتآكل المساءلة الأخلاقية. بهذا المعنى، لا تكمن “النسخة الواقعية” من الفيلم، أي قضية إبشتين، في تشابه المحتوى أو فظاعته. إنما في تشابه البنية التي تنظّم العلاقة بين الفاعل، والوسيط، والمتلقي. ثمة بنية هنا تُعيد تعريف الحدود بين الفضول والمشاركة، وتُحوّل الاستهلاك إلى ممارسة تبدو محايدة، رغم أنها عنصر فاعل في استدامة المنظومة ذاتها. وهنا يبرز الالتباس المفاهيمي حول مصطلح الشبكة العميقة (Deep Web)، الذي يُستدعى غالباً بوصفه مرادفاً تلقائياً للعالم الإجرامي. فيشير المصطلح من الناحية التقنية إلى كل ما هو غير مفهرس بواسطة محركات البحث القياسية من محتوى الإنترنت، وهو حيّز واسع ومحايد في ذاته. أما الإحالة هنا فتشير إلى التوظيف السوسيولوجي للمصطلح للدلالة على “الطبقة المخفية” من النخبة العالمية؛ وهي شبكة بشرية مغلقة تعمل خارج نطاق “فهرسة” القانون والعدالة. وتبدأ الإشكالية عند تلك الطبقات المصمّمة لإخفاء الهُوية، حيث تلتقي البنية التقنية بالسوق والطلب، وتُنتج نمطاً من الانفصال الأخلاقي يسمح بممارسة الانتهاك ومشاهدته وتداوله دون الإدراك بأنه فعل جماعي قائم على سلسلة من المشاركات غير المباشرة.

[3] في أعقاب انتحار إبشتين، أنشأ “برنامج تعويض ضحايا إبستين”. جرى الترويج لهذا البرنامج على أنه آلية إنصاف، لكنه عملياً أدى وظيفة مغايرة، فقد تحول إلى آلية إسكات. فالحصول على التعويض كان مشروطاً بتوقيع تنازل قانوني يمنع الضحية من رفع دعاوى قضائية مستقبلية ضد تركة إبشتين أو “شركائه” المحتملين. وبهذه الصيغة أعيد تعريف العدالة من محاسبة الجناة إلى تعويض الضحايا. لقد فام المال هنا بوظيفته الرأسمالية الكلاسيكية حين “اشترى” الصمت والحق العام، فحول الأخير إلى ملف خاص وأغلق باب التقاضي العلني التي قد تكشف مستقبلاً الشبكة الأوسع. وهنا وجد الضحايا أنفسهم(ومعظمهم من النساء) أمام خيارين: إما الاستمرار في معركة قد تستمر 10 سنوات وتنتهي بالإفلاس والانهيار العصبي، أو القبول بالتسوية والانسحاب.

[4]في قضية الأمير أندرو مع فيرجينيا جوفرين، اعتمد فريق الدفاع القانوني استراتيجية تقليدية قائمة على التشكيك في الذاكرة والمصداقية. ومع اقتراب موعد المحاكمة العلنية، جرى التوصل إلى تسوية مالية ضخمة، قُدّرت بأكثر من 12 مليون جنيه إسترليني، مشروطة بعدم الإقرار بالمسؤولية. قانونياً، أُغلق الملف؛ رمزياً، بقيت سمعة الأمير دون إدانة رسمية، وحُفظت القضية في سجل “التسويات”. تمثل هذه الواقعة نموذجاً دقيقاً لكيفية اشتغال الحصانة داخل النظم الملكية–الليبرالية: المال كبديل عن الحقيقة، والتسوية كبديل عن العدالة.

[5] لفهم القصد من التزامنSynchronicity “المصنوع” ومقارنته بالتزامن “القدري” في شبكة إبشتين، نستحضر مفهوم التزامن بالإشارة إلى الواقعة الشهيرة للممثل أنتوني هوبكنز كمثال واقعي. صاغ عالم النفس كارل يونغ هذا المفهوم لتفسير مثل هذه الظواهر بوصفها “مبدأ ربط غير سببي”؛ أي تقاطع الأحداث ذهنياً ومادياً لغرضٍ ذي معنى. نستعير هنا مفهوم التزامن ليس لتأكيد طابعه غير السببي، بل لقلب دلالته، ففي عالم إبشتين، لم تكن “المصادفات” معجزات كونية، بل سلسلة لقاءات مُهندسة بعناية عبر رأس المال والسلطة. ما بدا للضحية “صدفة سعيدة” (لقاء عابر مع ملياردير في حفل خاص) كان في الحقيقة سببية مخفية تُدار كـ”خوارزمية اجتماعية”-حيث يُحوّل المال الصدفة إلى وظيفة. وهكذا، يصبح التزامن-الذي يفترض غياب النية-أداة للتخطيط المسبق: فالشبكة لا تنتظر القدر، بل تصنعه. وتتلخص القصة في أن هوبكنز كان يتحضر لأداء دور في فيلم “فتاة من بيتروفكا”؛ فبحث عن الرواية في مكتبات لندن كافة دون جدوى، ليعثر بالمصادفة عليها في محطة مترو، وكانت نسخة مليئة بهوامش وملاحظات ساعدته في أداء الدور. وتكتمل دائرة “اللامعقول” حين يلتقى هوبكنز لاحقاً بمؤلف الرواية، جورج فيفر، الذي أخبره بأسى عن ضياع نسخته الشخصية من الرواية المليئة بتعليقاته الجانبية؛ ليكتشفا أن النسخة التي عثر عليها هوبكنز هي ذاتها نسخة المؤلف.

[6] مثال على ذلك ألكسندر أكوستا الذي شغل منصب المدعي العام الفيدرالي لجنوب فلوريدا إبان التحقيقات الأولى مع إبشتين (2008)، ثم وزير العدل في إدارة ترامب. ويُعد المسؤول المباشر عن صياغة “اتفاق عدم الملاحقة” (Non-prosecution agreement) غير المسبوق في تاريخ القضاء الأمريكي، الذي منح “حصانة فيدرالية شاملة” لأي “متآمر محتمل”. لم يكتف أكوستا بتخفيف عقوبة إبشتين إلى سجن صوري مدة 13 شهراً (مع حق الخروج للعمل 12 ساعة يومياً)، بل منح “حصانة فيدرالية شاملة” لأي “متآمر محتمل” (Potential co-conspirators) لم يُذكر اسمه في الدعوى، ما شكل درعاً قانونياً حمى شركاء إبشتين الكبار لسنوات. وتكمن أهميته القصوى في تبريره لهذا التساهل أمام فريق الانتقال الرئاسي لترامب لاحقاً، إذ صرّح بوضوح: “قيل لي إن إبشتين ينتمي للاستخبارات، وعلينا تركه وشأنه”؛ ما يُعد الاعتراف الرسمي الوحيد من مسؤول حكومي بوجود غطاء استخباراتي (فوق-قانوني) لهذه الشبكة.

[7] والحديث هنا عن غيسلين ماكسويل ابنة روبرت ماكسويل (إمبراطور الإعلام البريطاني وعميل الموساد المشتبه به، الذي حظي بجنازة دولة في إسرائيل، وقد وصفه شمعون بيريز بقوله “لقد فعل لإسرائيل أكثر مما يمكننا قوله الآن). لم تكن علاقتها بإبشتين عاطفية فحسب، بل “تشغيلية” (مديرة الموارد البشرية للشبكة). تولت مهمتي “تطبيع الشر” ، أي استخدام نفوذها الاجتماعي لتقديم إبستين للملوك والرؤساء (مثل الأمير أندرو وبيل كلينتون) ومنحه غطاء الشرعية. و”صيد الضحايا”، إذ كانت تكسب ثقة الفتيات القاصرات لكونها امرأة، ما يسهل استدراجهن.. وتشير التحليلات والتقارير والقرائن إلى أنها ورثت “ملفات والدها وعلاقاته” مع الموساد، وأن إبستين كان الواجهة المالية لهذه الوراثة. الحكم عليها بالسجن 20 عاماً كان الحل الأمثل للنظام: معاقبة “الوجه القبيح” للجريمة، مع ضمان بقاء “الصندوق الأسود” (قائمة الزبائن) مغلقاً للأبد داخل زنزانتها.

Aljarmaq center Aljarmaq center

Aljarmaq center Aljarmaq center